腸脛靭帯炎とは?膝の外側が痛む原因と今すぐできるセルフケア方法

- 2025年08月26日

- カテゴリー:膝関節

ランニングや長時間の歩行で、膝の外側に痛みを感じたことはありませんか?それは「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」かもしれません。放置すると慢性化し、運動ができなくなる恐れもあります。本記事では、腸脛靭帯炎の原因から症状、すぐにできるセルフケアや再発防止のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。今すぐ実践できる方法で、つらい膝の痛みを改善しましょう。

目次

1. 腸脛靭帯炎とは?

- 1-1 腸脛靭帯の役割と解剖学的特徴

- 1-2 腸脛靭帯炎が起こる仕組みとは?

2. 症状とセルフチェック方法

- 2-1 膝の外側が痛むときの典型的な症状

- 2-2 自宅でできる簡単セルフチェック法

3. 腸脛靭帯炎の原因

- 3-1 ランニング・歩行・姿勢の問題

- 3-2 筋力バランスや柔軟性の不足が招くリスク

4. 今すぐできるセルフケア方法

- 4-1 ストレッチ|腸脛靭帯と大腿筋膜張筋を伸ばす

- 4-2 筋トレ|お尻・体幹の安定性を高めるトレーニング

5. 予防と再発防止のポイント

- 5-1 正しいフォームと靴選びの重要性

- 5-2 運動前後のケアで痛みを防ぐルーティン

1. 腸脛靭帯炎とは?

1-1 腸脛靭帯の役割と解剖学的特徴

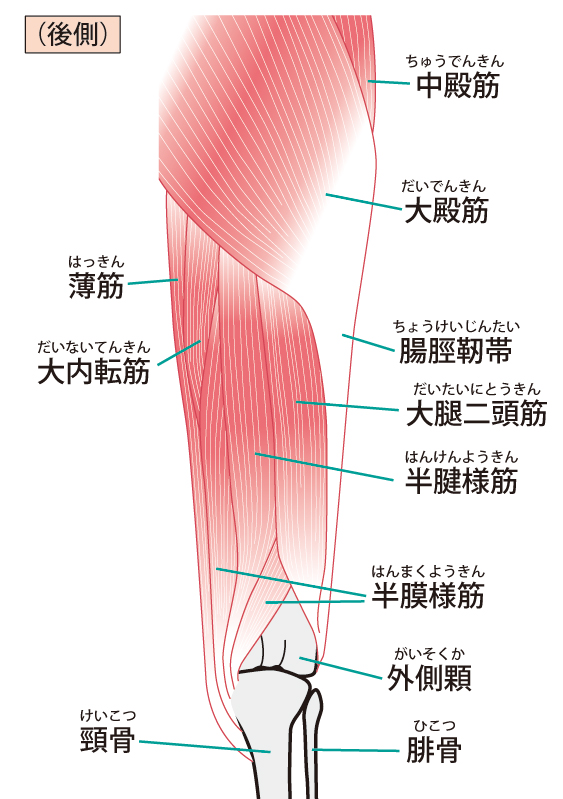

腸脛靭帯は、大腿骨(太ももの骨)の外側を通り、膝の外側に付着する丈夫な靭帯です。大腿筋膜張筋や大殿筋と連動し、膝関節の安定性を保つ重要な役割を担っています。特にランニングや階段の昇降など、膝を繰り返し動かす動作で強く使われます。この靭帯が過剰に摩擦や負荷を受けることで、炎症が起きて痛みが出るのが「腸脛靭帯炎」です。

1-2 腸脛靭帯炎が起こる仕組みとは?

膝を曲げ伸ばしする動作で、腸脛靭帯が大腿骨の外側と擦れ合うことで炎症が起きます。特に30度程度の膝の屈伸時に摩擦が強くなりやすく、長距離ランナーや登山者に多く見られます。靭帯と骨の間にある滑液包というクッションが炎症を起こすことも原因の一つ。発症初期は違和感程度でも、放置すると強い痛みに変わっていきます。

2. 症状とセルフチェック方法

2-1 膝の外側が痛むときの典型的な症状

腸脛靭帯炎の主な症状は、膝の外側のズキズキとした痛みです。走っている最中や坂道の下り、階段の下りで強く感じることが多く、初期は運動後にだけ痛む程度ですが、悪化すると日常動作でも痛みが出るようになります。腫れや熱感を伴うこともあります。炎症が広がると歩行困難になるケースもあるため、早期の対応が重要です。

2-2 自宅でできる簡単セルフチェック法

仰向けになって膝を軽く曲げ、膝の外側を指で押してみてください。圧痛(押したときの痛み)があれば、腸脛靭帯炎の可能性があります。また、片足立ちや膝の屈伸をすると痛みが出る場合も要注意。もしランニング時に、走り出しは問題なくても途中で膝の外側が痛くなる場合は、腸脛靭帯炎の初期症状と考えられます。

3. 腸脛靭帯炎の原因

3-1 ランニング・歩行・姿勢の問題

もっとも多い原因はランニングフォームの乱れです。特に膝が内側に入る“ニーイン”の動きや、過度な着地衝撃、オーバープロネーション(足の内側への倒れ込み)は腸脛靭帯に過剰な負担をかけます。また、長時間の歩行や坂道の多い環境もリスクを高めます。骨盤の傾きや脚長差(足の長さの違い)も原因のひとつです。

3-2 筋力バランスや柔軟性の不足が招くリスク

お尻(中臀筋・大臀筋)や体幹の筋力が不足すると、脚の安定性が低下し、腸脛靭帯への負荷が増します。また、大腿四頭筋やハムストリングス、腸脛靭帯自体の柔軟性が不足していると、摩擦が生じやすくなります。筋力と柔軟性のバランスが取れていないと、知らないうちに負担が蓄積し、炎症につながるのです。

4. 今すぐできるセルフケア方法

4-1 ストレッチ|腸脛靭帯と大腿筋膜張筋を伸ばす

腸脛靭帯のストレッチは、外側の張りを和らげることが目的です。立った状態で、痛む脚を後ろにクロスし、体を反対方向に倒すと、腸脛靭帯と大腿筋膜張筋が伸びます。左右30秒ずつ、1日2〜3セットを目安に行いましょう。ストレッチの際に痛みを感じる場合は無理をせず、反動をつけずにゆっくり行うのがポイントです。

4-2 筋トレ|お尻・体幹の安定性を高めるトレーニング

腸脛靭帯への負担を減らすには、お尻の筋肉(特に中臀筋)と体幹の強化が効果的です。おすすめは「クラムシェル」や「ヒップリフト」などの自重トレーニング。毎日3セット程度を目安に継続することで、骨盤と膝の動きを安定させ、再発を防ぐ身体づくりができます。正しいフォームで行うことが大切です。

5. 予防と再発防止のポイント

5-1 正しいフォームと靴選びの重要性

腸脛靭帯炎の予防には、ランニングや歩行時のフォームの見直しが不可欠です。膝が内側に入らないよう意識し、姿勢を正して体幹で支える感覚を持ちましょう。また、自分の足のタイプに合ったシューズを選ぶことも重要です。靴底がすり減っていたり、サポート性のない靴は避け、クッション性と安定性を重視しましょう。

5-2 運動前後のケアで痛みを防ぐルーティン

運動前には軽いストレッチとウォームアップで筋肉を温め、腸脛靭帯への急な負担を防ぎます。運動後は、アイシングやフォームローラーでのケアがおすすめ。特にフォームローラーは腸脛靭帯周辺の筋膜リリースに効果的です。日々のルーティンに取り入れることで、痛みの再発リスクを大きく減らせます。

【まとめ】

腸脛靭帯炎は膝の外側に痛みが出る代表的なスポーツ障害で、特にランナーに多い

主な原因はフォーム不良、筋力不足、柔軟性の低下などによる腸脛靭帯への摩擦

症状の特徴は膝の外側の圧痛や、運動中・後の痛みで、セルフチェックも可能

ストレッチやお尻・体幹の筋トレでセルフケアを行うことで痛みの軽減が期待できる

正しいフォーム、靴選び、運動前後のケアが再発予防に非常に重要

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは腸脛靭帯に負荷のかかりにくくなるような片足立ちのフォームを伝えている動画もありますので是非そちらもご覧ください

当院インスタグラム:Instagram