【保存版】野球肩の原因と治し方|自宅でできるストレッチ&予防法も紹介

- 2025年08月28日

- カテゴリー:野球

「投げると肩が痛い…もしかして野球肩かも?」そんな不安を感じている方に向けて、本記事では野球肩の原因から正しい治し方、自宅でできるストレッチや予防法まで徹底解説します。特に野球をしている中高生や、指導者・保護者の方にも役立つ内容です。早期の対処が将来のパフォーマンスに大きく影響しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. 野球肩とは?その仕組みとメカニズム

1-1. 野球肩の定義と主な症状

1-2. 肩関節と投球動作の関係性

2. 野球肩の主な原因とは

2-1. 投げすぎ・オーバーユースによる炎症

2-2. フォームの乱れや筋力不足の影響

3. 野球肩の治し方と治療の流れ

3-1. 病院での診断と治療法(安静・リハビリなど)

3-2. 痛みが出た時の自宅での初期対応法

4. 自宅でできるストレッチ&ケア方法

4-1. 投球前後に効果的な肩回りストレッチ3選

4-2. 筋膜リリースやアイシングのやり方

5. 野球肩を予防するためのポイント

5-1. 正しい投球フォームの見直し方

5-2. 日頃からできる肩のトレーニングと休養の重要性

1. 野球肩とは?その仕組みとメカニズム

1-1. 野球肩の定義と主な症状

野球肩とは、投球動作によって肩関節周囲に炎症や損傷が起こる障害の総称です。特に多いのは腱板炎、肩峰下インピンジメント症候群、関節唇損傷などで、症状としては「投げると痛い」「肩が抜けそうな感覚」「夜間痛」などが挙げられます。初期症状を放置すると慢性化し、長期間の投球制限や手術が必要になることもあるため、早期の発見と対処が非常に重要です。

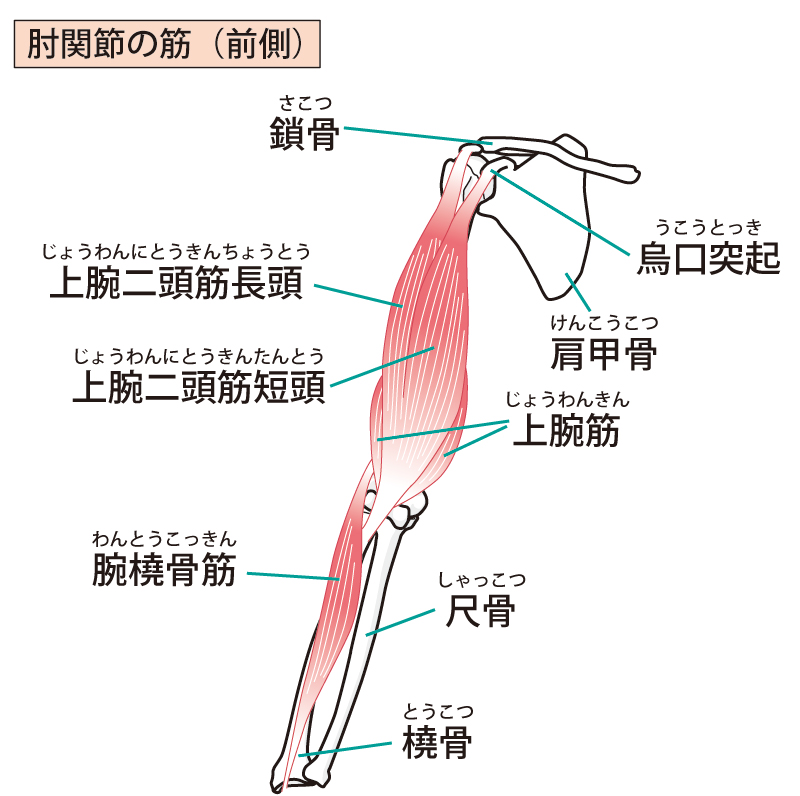

1-2. 肩関節と投球動作の関係性

肩関節は「人体で最も可動域が広い関節」でありながら、そのぶん非常に不安定な構造をしています。投球動作は高速かつ反復的な運動で、肩関節には大きなストレスが加わります。特にリリース時やフォロースルーの瞬間には、腱や関節唇に強い負荷が集中し、障害につながるリスクが高くなります。正しい動作と周囲筋肉の強化が、肩関節を守るカギとなります。

2. 野球肩の主な原因とは

2-1. 投げすぎ・オーバーユースによる炎症

野球肩の最大の原因は「オーバーユース(使いすぎ)」です。特に成長期の中高生は骨や筋肉が未発達なため、過度な投球が肩の軟部組織にダメージを与えやすくなります。連投や休養のないトレーニングは、肩に炎症を起こし、腱板損傷や滑液包炎のリスクを高めます。練習量や試合数の管理、十分な休養を取ることが予防に直結します。

2-2. フォームの乱れや筋力不足の影響

不適切な投球フォームも野球肩の原因の一つです。腕だけで投げるようなフォームでは肩への負担が集中し、長期的な故障につながります。また、肩周りや体幹の筋力不足により、関節の安定性が低下しやすくなります。フォームの改善には専門的な指導が不可欠で、筋トレや体幹トレーニングも並行して行うことで、故障のリスクを大きく減らせます。

3. 野球肩の治し方と治療の流れ

3-1. 病院での診断と治療法(安静・リハビリなど)

野球肩を感じたら、まず整形外科やスポーツクリニックでの診断を受けることが重要です。診断にはX線やMRI、超音波検査が使われ、炎症や損傷の程度を調べます。治療ではまず「投球禁止」と安静が基本で、その後にリハビリで可動域や筋力を回復させます。炎症が強い場合は消炎鎮痛剤や注射治療が行われることもあります。無理な再開は再発リスクを高めるため注意が必要です。

3-2. 痛みが出た時の自宅での初期対応法

肩に痛みを感じたときは、すぐにアイシングを行い、患部を冷やして炎症を抑えましょう。20分間隔で冷却を繰り返すのが効果的です。また、無理に投げ続けるのは厳禁で、数日間は完全に安静にしてください。軽度の痛みであれば、ストレッチや温熱療法を取り入れることで回復が早まる場合もあります。ただし、痛みが続くようなら必ず医療機関を受診しましょう。

4. 自宅でできるストレッチ&ケア方法

4-1. 投球前後に効果的な肩回りストレッチ3選

肩の可動域を保ち、筋肉の柔軟性を高めるために、日常的なストレッチは不可欠です。おすすめは「肩甲骨回し」「クロスボディストレッチ」「チューブを使った肩の外旋運動」など。投球前には動的ストレッチで筋肉を温め、投球後は静的ストレッチで筋肉をリラックスさせましょう。ストレッチを怠ると肩に余計な負担がかかり、怪我のリスクが高まります。

4-2. 筋膜リリースやアイシングのやり方

肩の回復には、筋膜リリースやアイシングも効果的です。筋膜リリースにはフォームローラーやマッサージボールを使用し、肩甲骨周囲や上腕の筋肉をほぐします。投球後や痛みを感じる部分には、アイスパックや冷却スプレーで10〜20分ほど冷やし、炎症を抑えることが大切です。これらのケアを習慣化することで、回復力が向上し、故障の予防にもつながります。

5. 野球肩を予防するためのポイント

5-1. 正しい投球フォームの見直し方

投球フォームの改善は、野球肩の最も効果的な予防法の一つです。ポイントは「下半身から力を伝える全身連動の投球」「肘の位置を下げすぎない」「無理なスナップを避ける」など。フォームの癖は自己流では気付きにくいため、動画撮影や専門指導を受けて見直すことが大切です。正しいフォームを習得すれば、肩への負担を軽減し、長く投げ続けられる体になります。

5-2. 日頃からできる肩のトレーニングと休養の重要性

肩関節周囲の筋肉を鍛えることで、投球時の安定性が向上し、野球肩の予防に効果があります。チューブトレーニングや体幹トレーニングを取り入れるのがおすすめです。また、練習のしすぎは逆効果になるため、定期的に休養を設け、身体をリカバリーさせることも重要です。「練習=上達」ではなく、「休むこと=強くなる」という意識を持つことが、長期的に活躍するための鍵となります。

【まとめ】

野球肩は「投げすぎ」や「フォーム不良」が主な原因で、早期発見と対応が重要。

肩に痛みを感じたら、すぐに安静とアイシングで初期対応を行い、必要なら医療機関を受診。

ストレッチや筋膜リリースなど、自宅でできるケアを習慣化することで回復と予防につながる。

正しい投球フォームと筋力バランスの改善が、野球肩の予防に直結。専門家の指導が有効。

休養もトレーニングの一部と考え、オーバーユースを防ぐことで、長く野球を続けられる体を作れる。

いかがでしたでしょうか?

野球を高校までしていたが久しぶりに投げると痛くなるのは様々な要因があるとされていますが、現代の生活から考えると、肩峰下インピンジメント症候群が強く考えられることもあるかもしれません。痛みが出たら整形外科などに行き原因をしっかりと把握した後に、筋力と可動域の問題であれば当院へ来院してみてはいかがでしょうか?

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは様々なストレッチ方法や筋トレ方法をご紹介していますので是非そちらもご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram