頚髄症とは?症状・原因・治療法を徹底解説!

- 2025年07月05日

- カテゴリー:未分類

首の痛みや手足のしびれ、歩行の違和感——これらの症状、もしかすると「頚髄症」が原因かもしれません。頚髄症は、放置すると日常生活に支障をきたすこともある神経系の疾患です。本記事では、頚髄症の定義から、よくある初期症状、主な原因、診断方法、最新の治療法、そして予防や生活上の注意点までを網羅的に解説します。これを読めば、頚髄症の理解が深まり、適切な対策をとるための第一歩となるでしょう。

目次

1. 頚髄症とはどんな病気か?

1-1. 頚髄症の定義とメカニズム

頚椎の変形などによって脊髄が圧迫され、神経の機能に支障をきたす病気。どのようなしくみで症状が出るのかを解説。

1-2. 頚椎と脊髄の関係性

頚椎や脊髄の解剖学的な構造と、頚髄症がどこで発症しやすいか、またどんな影響を及ぼすかを図解付きで説明。

2. 頚髄症の主な症状

2-1. 初期に現れやすい症状

手足のしびれ、ボタンが留めづらい、字が書きにくいなど、早期に気づくべきサインを具体的に紹介。

2-2. 症状が進行したときの変化

歩行障害や排尿障害など、重度になると現れる深刻な症状や生活への影響を説明。

3. 頚髄症の原因とリスク要因

3-1. 加齢による変性と椎間板の異常

椎間板ヘルニアや変形性脊椎症など、加齢に伴う構造変化が頚髄症の主な原因となるしくみ。

3-2. 外傷や遺伝的な要因

交通事故や先天性の椎管狭窄など、若年層や特殊なケースにおける頚髄症の原因について解説。

4. 頚髄症の診断と検査方法

4-1. 医療機関での診断プロセス

問診、神経学的検査、整形外科での対応など、初診で行われる診断の流れを紹介。

4-2. 画像診断(MRI・CT・レントゲン)

頚髄症の確定診断に欠かせない画像検査について、それぞれの特徴や読み取り方をわかりやすく説明。

5. 頚髄症の治療法と生活上の注意

5-1. 保存療法と手術療法の違い

薬物治療やリハビリと、手術の必要性について。どのような基準で手術が検討されるのかも詳述。

5-2. 再発防止と日常生活の注意点

姿勢改善、首に負担をかけない生活習慣、サポーターの使い方など、自宅でできる予防策。

1. 頚髄症とはどんな病気か?

1-1. 頚髄症の定義とメカニズム

頚髄症(けいずいしょう)とは、首の骨(頚椎)にある脊髄が圧迫されることで、手足のしびれや筋力低下などの神経症状が現れる疾患です。頚椎の加齢変化や椎間板の変性などが原因で、脊髄が狭い空間に閉じ込められ、神経の伝達が阻害されます。軽度では違和感程度ですが、進行すると歩行障害や排尿障害など生活に大きな支障をきたします。

1-2. 頚椎と脊髄の関係性

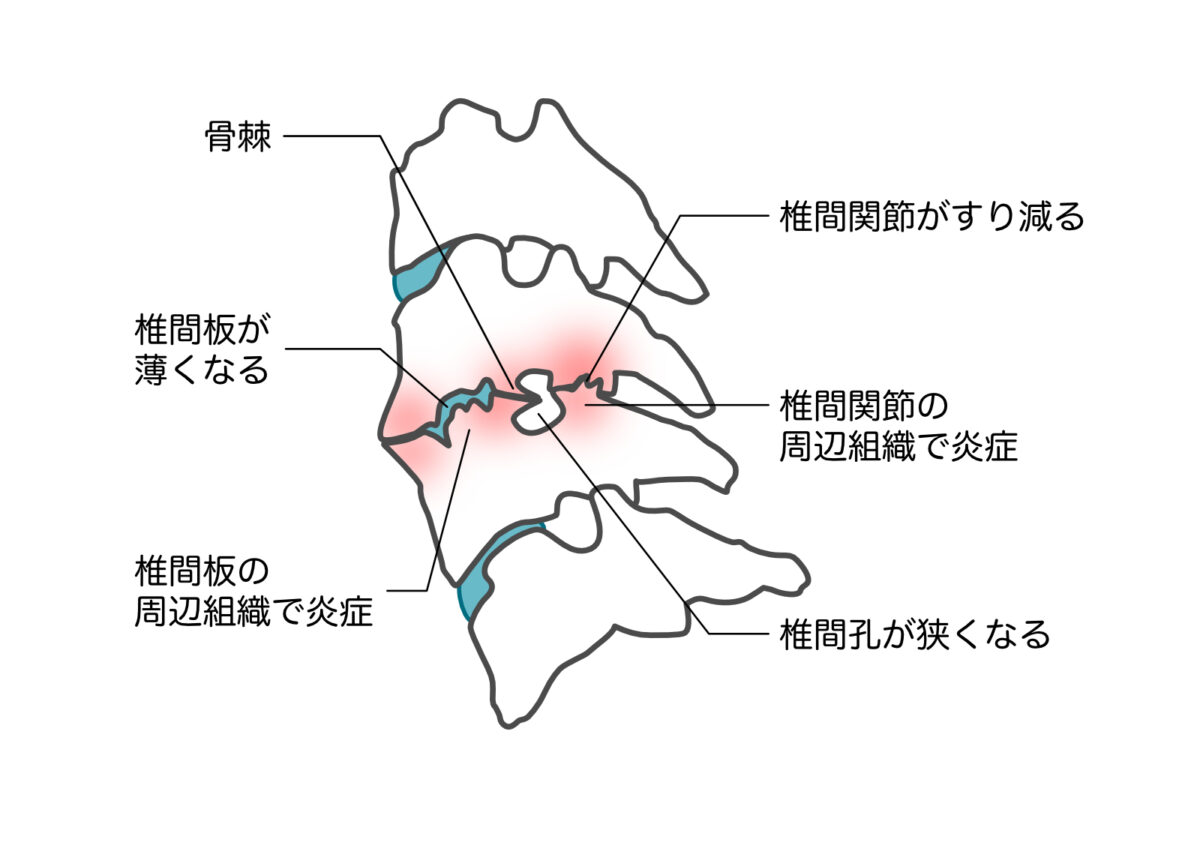

頚椎は首の骨で、7つの椎骨から成り立っています。その中を脊髄という神経の束が通っており、脳からの信号を手足や内臓に伝える役割を果たしています。頚椎が変形したり、骨棘(こつきょく)ができたりすると、この脊髄が圧迫され、神経機能が障害されます。特に首の動きが多い人や高齢者では、頚髄にかかる負担が増え、症状が出やすくなります。

2. 頚髄症の主な症状

2-1. 初期に現れやすい症状

初期の頚髄症では、手のしびれや細かい作業のしづらさが代表的な症状です。たとえば、ボタンがうまく留められない、箸がうまく使えない、字が書きにくいなどの日常動作に違和感が出てきます。また、腕や肩にだるさを感じることもあります。こうした症状は、肩こりや加齢と誤認されやすいため、早期に頚髄症を疑い、整形外科などの受診が重要です。

2-2. 症状が進行したときの変化

頚髄症が進行すると、歩行時にふらつきやすくなったり、階段の昇り降りが難しくなったりすることがあります。また、脚の突っ張り感や筋肉のこわばりが強くなることも特徴です。さらに重症化すると、尿意を感じにくくなる「排尿障害」や便秘といった自律神経の異常も現れることがあります。こうした進行症状は生活の質(QOL)を大きく下げるため、早めの対応が必要です。

3. 頚髄症の原因とリスク要因

3-1. 加齢による変性と椎間板の異常

頚髄症の最も一般的な原因は、加齢に伴う骨や椎間板の変化です。椎間板がすり減ると、周囲の骨が変形して脊髄を圧迫するようになります。また、椎間板ヘルニアのように、柔らかい組織が外に飛び出して神経を圧迫するケースもあります。これらは「変性疾患」と呼ばれ、40代以降に多くみられます。姿勢の悪さや長時間のデスクワークもリスクを高めます。

3-2. 外傷や遺伝的な要因

交通事故や転倒による外傷でも、頚椎が損傷し、頚髄症を引き起こすことがあります。また、生まれつき脊柱管が狭い「先天性脊柱管狭窄症」の場合、比較的若い年代でも発症するリスクがあります。これらは突然症状が現れることもあるため、原因に心当たりがある場合は早期の検査が重要です。若年層でも他人事ではない病気といえるでしょう。

4. 頚髄症の診断と検査方法

4-1. 医療機関での診断プロセス

頚髄症の診断は、まず症状の問診から始まります。医師は、手のしびれや歩行の安定性などを確認し、神経学的な検査を行います。そのうえで、頚椎を軽く押したり動かしたりする整形外科的検査を通じて、神経の圧迫を評価します。初期の診断は誤解されやすいため、専門的な知識を持つ整形外科や脳神経外科の受診が勧められます。

4-2. 画像診断(MRI・CT・レントゲン)

確定診断には画像検査が欠かせません。まずレントゲンで骨の変形やアライメントを確認し、さらにCTで骨の詳細な状態を把握します。最も有効なのはMRIで、神経や脊髄の圧迫の程度を正確に評価できます。これにより、手術が必要かどうかも判断されます。症状がある場合は、早めに画像検査を受けることが重要です。

5. 頚髄症の治療法と生活上の注意

5-1. 保存療法と手術療法の違い

軽度の頚髄症であれば、まず保存療法が行われます。これは薬物治療やリハビリ、首の安静を中心に症状の進行を抑える方法です。しかし、歩行障害や排尿障害が出ている場合や、保存療法で改善しない場合は、手術が検討されます。手術には「椎弓形成術」や「前方除圧固定術」などがあり、圧迫された脊髄を開放する目的で行われます。

5-2. 再発防止と日常生活の注意点

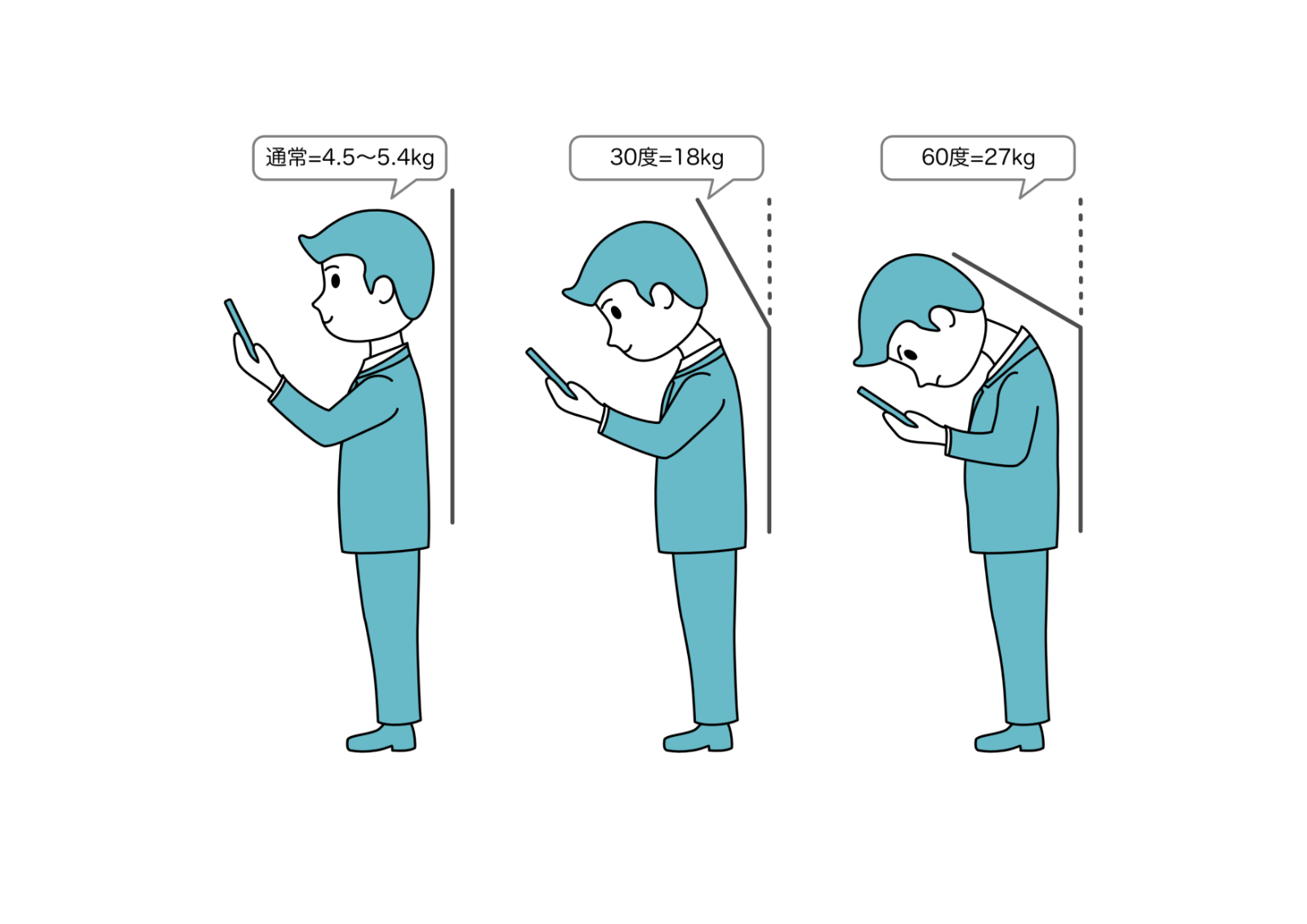

手術後や保存療法中の生活管理も重要です。長時間のスマホ使用やデスクワークでの姿勢の悪さは、首に負担をかけ悪化を招きます。首に負担をかけない姿勢の維持、適度なストレッチ、サポーターの使用などが予防策になります。また、転倒による悪化を防ぐためにも、バランス感覚を鍛える運動が効果的です。医師や理学療法士の指導を受けながら、自分に合った生活改善を心がけましょう。

【まとめ】

・頸椎の退行性変化(骨棘・椎間板の逸脱・黄色靭帯の硬化など)

・手のしびれ、こわばりなどの症状が現れ、細かい作業がやりにくくなる

・初期症状は、別の症状と間違えてしまう可能性があるためまずは整形外科を受診する

・治療方針としては、保存療法(薬やリハビリ)か手術療法がある

いかがでしたでしょうか?

頚髄症は、肩こりとよく間違えやすい症状となります。頚髄症と肩こりの大きな違いは手のしびれや肩回りの筋力低下があげられます。また、ひどい状況だと膀胱直腸障害(頻尿など)の症状も認められるため、手のしびれがある場合などは我慢せずに一度整形外科に行き精査する事をお勧めします。

もし、初期の頚髄症で保存的に進めたいという方は当院でも神経症状に留意しつつ行う事が出来ますので、是非一度当院の施術を受けてみてはいかがでしょうか?

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは肩こりに効果的なストレッチなども受けることが出来ますので是非ご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram