成長期の膝の痛み「オスグッド病」の原因と治し方を解説!

- 2025年07月10日

- カテゴリー:未分類

成長期の子どもに多い「オスグッド・シュラッター病(通称オスグッド病)」は、運動をする中学生や小学生に多く見られる膝の痛みです。放っておくと症状が悪化し、長期間の運動制限が必要になることも。本記事では、オスグッド病の原因・症状・治療法・予防法について、初めての方にもわかりやすく解説します。適切な対処を知って、子どものスポーツライフを守りましょう!

目次

1. オスグッド・シュラッター病とは

1-1. オスグッド病の定義と概要

1-2. どの年代・性別に多い?発症しやすい人の特徴

2. オスグッド病の原因

2-1. 成長期に起きる骨と筋肉のアンバランス

2-2. 運動やジャンプ動作による膝への負担

3. 症状とチェック方法

3-1. どんな痛み?膝下の腫れや圧痛に注目

3-2. 自宅でできる簡単なセルフチェック方法

4. 治し方と回復までの流れ

4-1. 安静・アイシング・ストレッチの基本対処法

4-2. 通院が必要なケースと治療期間の目安

5. 再発予防とおすすめ対策

5-1. ストレッチ・筋トレで膝周りをサポート

5-2. サポーターやテーピングの活用法

1. オスグッド・シュラッター病とは

1-1. オスグッド病の定義と概要

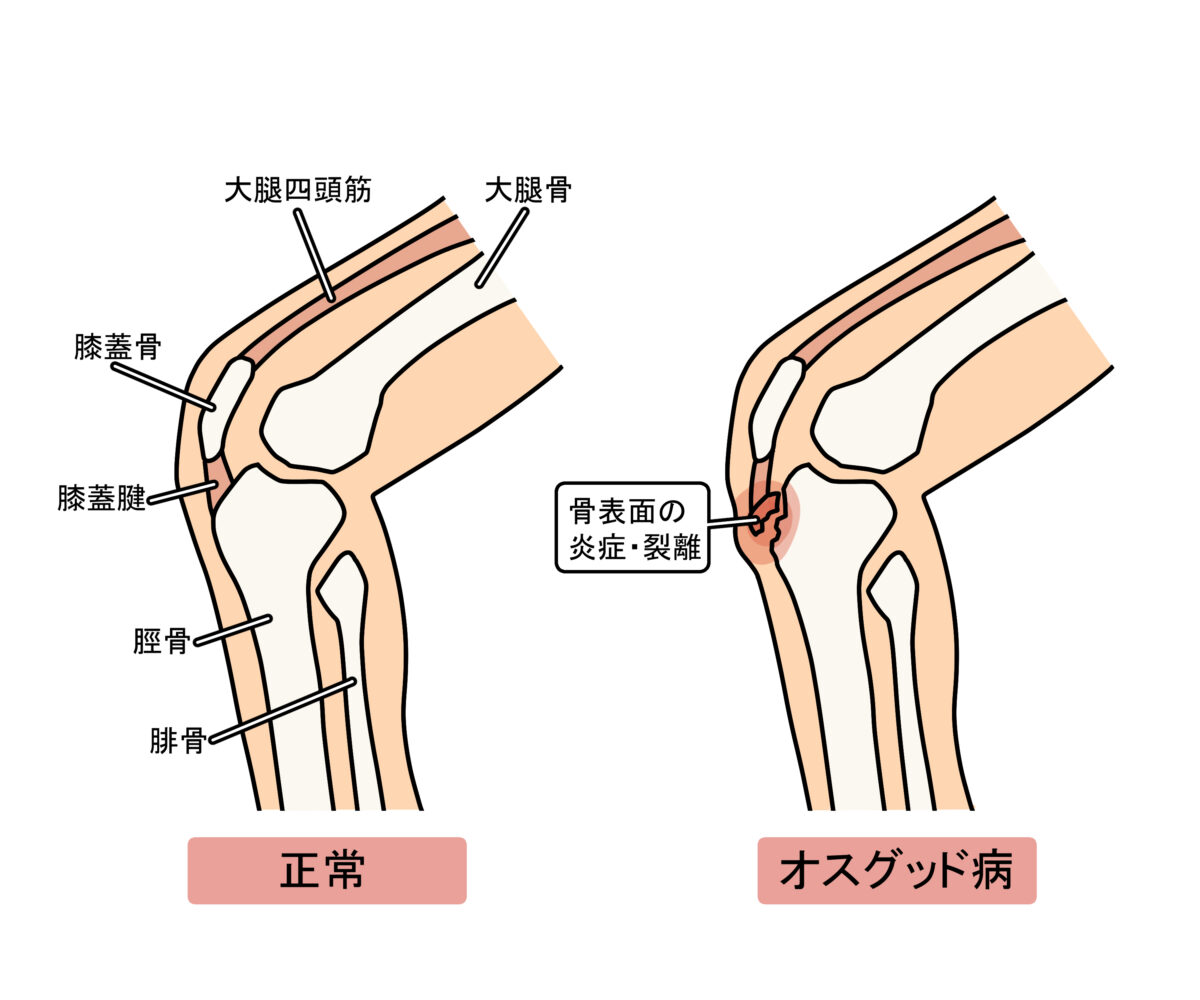

オスグッド・シュラッター病は、成長期の子どもに多く見られる膝の痛みを引き起こす整形外科的な疾患です。特に運動部に所属する小・中学生男子に多く、膝のお皿の下にある脛骨粗面(けいこつそめん)が炎症や骨剥離を起こすことで痛みが生じます。ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作が負担となり、骨と腱の成長のズレによって炎症が起きやすくなるのが特徴です。正式には「オスグッド・シュラッター病」と呼ばれますが、「オスグッド病」と略されることも一般的です。

1-2. どの年代・性別に多い?発症しやすい人の特徴

オスグッド病は、主に10〜15歳の成長期にあたる子どもに多く見られます。特に男子に多く、女子に比べて運動量や筋力の発達スピードが速いことが関係しています。サッカー、バスケットボール、陸上などジャンプや走る動作が多い競技に取り組んでいる子どもほど発症リスクが高くなります。体の柔軟性が低い、ウォーミングアップやクールダウンを怠るなどの生活習慣も発症に影響すると考えられています。

2. オスグッド病の原因

2-1. 成長期に起きる骨と筋肉のアンバランス

成長期の子どもは骨の成長が急激に進みますが、筋肉や腱の成長はそれに比べて遅れがちです。このアンバランスにより、筋肉や腱が硬くなり、骨の付着部である膝下に強い牽引力がかかります。その結果、脛骨粗面に負担が集中し、炎症や剥離が起こりやすくなります。これは「成長痛」とは異なり、はっきりとした炎症を伴うため、適切な対処が必要です。

2-2. 運動やジャンプ動作による膝への負担

オスグッド病の主な直接的原因は、繰り返される膝への負担です。ジャンプ、ダッシュ、急な方向転換などの動作で、大腿四頭筋が脛骨粗面を引っ張ることで負荷が蓄積します。特に運動量が多い子どもは、膝の回復が追いつかず、慢性的な炎症を引き起こすことがあります。運動直後に痛みが出たり、膝を曲げる動作で違和感が強まる場合は要注意です。

3. 症状とチェック方法

3-1. どんな痛み?膝下の腫れや圧痛に注目

オスグッド病の典型的な症状は、膝のお皿の下にある骨の部分が痛むことです。触れると強く痛みを感じたり、軽く腫れていたり、骨が出っ張っているように感じることがあります。走ったりジャンプした後に痛む、正座や階段の上り下りで違和感が出るなど、運動時と日常動作のどちらにも影響を与えることが特徴です。

3-2. 自宅でできる簡単なセルフチェック方法

まずは膝のお皿の下を軽く押してみましょう。圧痛(押したときの痛み)がある場合は要注意です。また、しゃがんだときに膝下に鋭い痛みが出る、あるいは走った後に膝を引きずるような動作をしている場合も、オスグッド病の可能性があります。腫れや熱感がある場合は、炎症が進行しているサインです。これらの症状が数日続くようであれば、整形外科の受診をおすすめします。

4. 治し方と回復までの流れ

4-1. 安静・アイシング・ストレッチの基本対処法

オスグッド病は使いすぎによる炎症が主な原因なので、まずは安静が第一です。痛みがある間は運動を中止し、膝にかかる負担を減らすことが重要です。運動後や痛みが強いときにはアイシングを行いましょう。また、大腿四頭筋のストレッチを取り入れることで、膝への牽引力を軽減できます。これらを継続することで、多くの場合は数週間から数ヶ月で改善が期待できます。

4-2. 通院が必要なケース

自己管理だけで痛みが引かない場合や、腫れがひどい・歩くのも困難といった症状がある場合は、整形外科での診断が必要です。医師によるレントゲン撮影で骨の状態を確認し、必要に応じて消炎鎮痛剤の処方や理学療法が行われます。再発を防ぐには、焦らず治療を続けることが大切です。

5. 再発予防とおすすめ対策

5-1. ストレッチ・筋トレで膝周りをサポート

治療後も、再発防止のために柔軟性と筋力を維持することが大切です。特に太ももの前側(大腿四頭筋)とハムストリングス(太ももの裏)のストレッチを毎日行いましょう。筋トレでは、膝に負担をかけすぎない範囲でスクワットやヒップリフトなどがおすすめです。これらの習慣を続けることで、膝の負担を軽減し、再発のリスクを大きく下げることができます。

5-2. サポーターやテーピングの活用法

運動を再開する際は、膝にかかる衝撃を軽減するためにサポーターやテーピングの活用が有効です。オスグッド専用サポーターは脛骨粗面を保護しながら膝の動きをサポートしてくれます。また、テーピングは正しい巻き方を覚えれば自宅でも簡単に対応でき、炎症の再発予防につながります。運動前後にはストレッチと併用し、膝のケアを習慣化することが大切です。

【まとめ】

・オスグット病は、成長期に激しい運動をする男子に多く認められる骨の炎症や骨折の事を指す

・原因として、筋肉(大腿四頭筋など)が固くなることで脛骨粗面へダメージを蓄積させる

・簡単なチェックとして、骨が出ている所を押し、痛みが酷いようならオスグット病の可能性

・まずは安静。その後は、ストレッチと筋トレで徐々に回復を図る

いかがでしたでしょうか?

思春期の男子は、身長の成長速度、運動量が急激に高くなります。運動が多くなり、疲れてケアを怠ったり、ケアをしていても激しい運動の場合はオスグット病になると聞きます。痛みを我慢せず、変形する前にまずは最寄りの病院に行くなどの早期の対処が重要となります。

また、成長期のお子様で関節痛を訴える子は体幹筋力が低下しているというデータもあり、下半身への負担が強まっている可能性があります。安静にしていて何も出来ない訳ではありません。クリニックでの経験で、オスグット病を経験し、様々なスポーツをしている小児リハを経験した当院の施術を一度体験してみてはいかがでしょうか?

下記よりご予約が可能となっておりますので、是非一度ご予約をお待ちしております。

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院はインスタグラムで様々なストレッチ・筋トレ方法をご紹介していますのでそちらもご確認ください。

当院インスタグラム:Instagram