間質性肺炎の原因と悪化要因|喫煙・薬剤・自己免疫との関係とは?

- 2025年07月25日

- カテゴリー:未分類

間質性肺炎は、肺の間質と呼ばれる部分に炎症や線維化が起こる疾患で、進行すると呼吸機能に深刻な影響を及ぼします。その原因はさまざまで、喫煙や薬剤、自己免疫疾患などが関係していることがわかっています。本記事では、間質性肺炎の主な原因と悪化要因を解説し、特に喫煙・薬剤・自己免疫との関連性について詳しくご紹介します。早期発見と適切な対応のためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 間質性肺炎とは?

・1-1 間質性肺炎の基本的な定義

・1-2 特発性と二次性の違い

2. 主な原因とその分類

・2-1 原因不明の特発性間質性肺炎

・2-2 薬剤や環境要因による二次性肺炎

3. 喫煙との関係

・3-1 喫煙が間質性肺炎に与える影響

・3-2 禁煙によるリスク低減の可能性

4. 薬剤性間質性肺炎の実態

・4-1 間質性肺炎を引き起こす薬剤の例

・4-2 服薬中に注意すべき症状と対策

5. 自己免疫疾患と関連する間質性肺炎

・5-1 関節リウマチや膠原病との関係

・5-2 自己免疫由来の肺炎の診断と治療法

1. 間質性肺炎とは?

1-1 間質性肺炎の基本的な定義

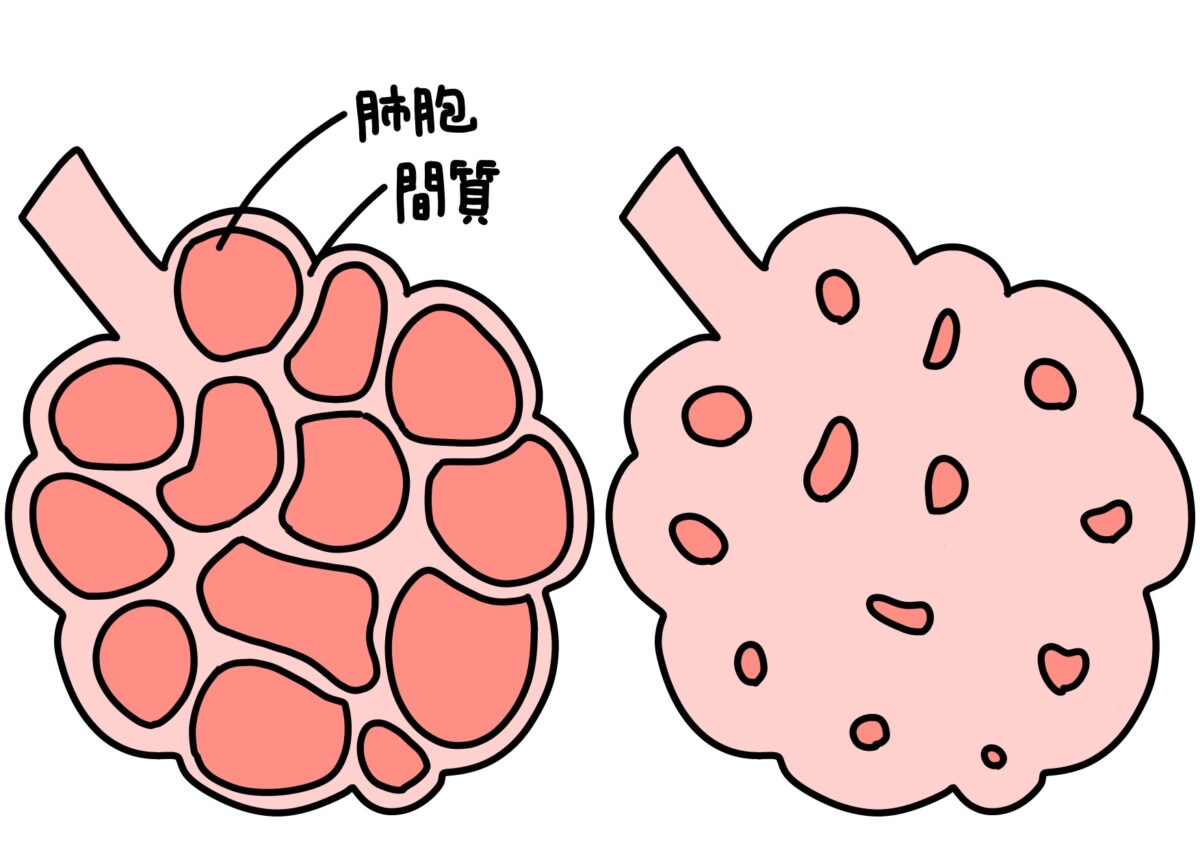

間質性肺炎は、肺の「間質」と呼ばれる肺胞の壁の部分に炎症や線維化が起きる病気です。正常なガス交換が妨げられ、息切れや乾いた咳が主な症状となります。進行すると酸素を取り込む能力が低下し、呼吸不全に至ることもあります。間質性肺炎は急性または慢性の経過をとり、早期発見と治療が重要です。

1-2 特発性と二次性の違い

間質性肺炎は大きく「特発性」と「二次性」に分けられます。特発性は原因不明で、最も重篤な「特発性肺線維症(IPF)」などが含まれます。一方、二次性は薬剤、放射線、自己免疫疾患、職業性曝露など明らかな原因がある場合を指します。原因の特定は治療方針を決めるうえで極めて重要です。

2. 主な原因とその分類

2-1 原因不明の特発性間質性肺炎

特発性間質性肺炎は、原因が特定できないものの総称で、分類は病理所見や経過に基づきます。中でも特発性肺線維症(IPF)は最も進行が早く、予後が悪いことで知られています。他にも非特異性間質性肺炎(NSIP)や剥離性間質性肺炎(DIP)など複数のタイプがあり、診断にはCT画像や肺生検などが必要です。

2-2 薬剤や環境要因による二次性肺炎

薬剤性や職業性の曝露による間質性肺炎も少なくありません。抗がん剤、抗リウマチ薬、抗生物質などが原因となることがあります。また、アスベストや有機粉じんなどの吸入もリスク因子です。病歴の聞き取りや環境調査が診断の鍵となり、原因除去が治療の第一歩です。

3. 喫煙との関係

3-1 喫煙が間質性肺炎に与える影響

喫煙は間質性肺炎のリスクを高める要因の一つです。特に剥離性間質性肺炎(DIP)や呼吸細気管支炎関連間質性肺炎(RB-ILD)は喫煙と強く関連しています。タバコの煙は肺の構造を壊し、炎症を誘発し、慢性的な線維化へと進行させます。喫煙歴のある患者では、予後が悪化する傾向があるため注意が必要です。

3-2 禁煙によるリスク低減の可能性

間質性肺炎の進行を遅らせるには禁煙が重要です。特に喫煙関連の病型では、禁煙後に症状が改善する例もあります。また、他の治療との相乗効果も期待でき、感染リスクも下がります。禁煙は自己判断ではなく、呼吸器専門医や禁煙外来のサポートを受けることで、成功率が大きく上がります。

4. 薬剤性間質性肺炎の実態

4-1 間質性肺炎を引き起こす薬剤の例

薬剤性間質性肺炎は、抗がん剤(ゲフィチニブ、ブレオマイシンなど)、抗リウマチ薬(メトトレキサート)、一部の抗生物質(ミノサイクリン)などが原因となることがあります。これらは治療に必要不可欠な薬であるため、リスクと効果を慎重に比較しながら使用する必要があります。

4-2 服薬中に注意すべき症状と対策

薬剤性肺炎は、服薬開始から数日〜数か月で発症することがあり、咳や発熱、息切れなどの症状に注意が必要です。CTや血液検査で早期に異常を発見できれば、薬の中止やステロイド治療で改善することもあります。服薬中に異変を感じたら、自己判断せず速やかに医師へ相談しましょう。

5. 自己免疫疾患と関連する間質性肺炎

5-1 関節リウマチや膠原病との関係

自己免疫疾患に伴う間質性肺炎は、「膠原病関連間質性肺炎」として知られています。関節リウマチ、全身性硬化症、皮膚筋炎・多発性筋炎などが代表的な疾患です。これらは自己免疫の異常によって肺組織が攻撃され、炎症や線維化を引き起こします。全身疾患としての管理が不可欠です。

5-2 自己免疫由来の肺炎の診断と治療法

診断には自己抗体検査やHRCT、肺機能検査が用いられます。治療は基礎疾患に応じた免疫抑制療法が中心で、プレドニゾロンや免疫抑制剤(タクロリムス、アザチオプリンなど)が使用されます。病状により抗線維化薬の併用も検討されます。自己免疫疾患のコントロールが、肺炎の進行抑制に直結します。

【まとめ】

・間質性肺炎は、肺の間質という組織が炎症などを起こしてしまう病気

・原因は不明な事もあり、専門的な機関での早期の診察が必要

・症状としては、空咳や息切れを発症する

・薬剤性由来のものもあり、双方の治療の両立が必要となる

いかがでしたでしょうか?

間質性肺炎は、息切れ症状が強く臨床上での経験ではCOPDよりも予後が悪い印象がありました。息切れを起こすと呼吸補助筋という筋肉が動員され肩こりや胸郭可動性の低下を引き起こすため悪循環となります。もしも、炎症症状が一旦落ち着いている場合は肩こりに対するストレッチや胸郭の柔軟性を改善するためのストレッチなどをしてみませんか?下記より当院の予約が可能となっております。

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院Instagramでは呼吸法についても紹介しているので是非ご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram