【専門家監修】正しい歩行姿勢で痛み予防!5つの簡単チェック法

- 2025年08月04日

- カテゴリー:未分類

「歩くと腰や膝が痛む」「つまずきやすい」と感じていませんか?実はその原因、歩行姿勢の乱れかもしれません。本記事では、理学療法士監修のもと、痛みを防ぐための正しい歩行姿勢と、今すぐ実践できる5つのセルフチェック法をご紹介します。正しい歩き方を身につけることで、身体の不調を改善し、将来の転倒予防や健康寿命の延伸にもつながります。ぜひ今日から実践してみましょう!

目次

1. 正しい歩行姿勢とは?

1-1. 理想的な歩行フォームの基本

1-2. 間違った姿勢が引き起こす身体への負担

2. 歩行姿勢が悪くなる原因

2-1. デスクワーク・スマホによる姿勢崩れ

2-2. 加齢や筋力低下による歩行障害

3. 今すぐできる!歩行姿勢セルフチェック

3-1. 壁立ちチェックで姿勢のズレを確認

3-2. 鏡を使ったフォーム確認方法

4. 歩行姿勢を整えるストレッチ&体操

4-1. 骨盤の歪みを整えるストレッチ

4-2. 姿勢保持筋を鍛えるトレーニング

5. 痛みがある場合の対処法と専門機関の活用

5-1. 歩行中に痛みが出たときのセルフケア

5-2. 専門家に相談すべき症状と目安

1.正しい歩行姿勢とは?

1-1. 理想的な歩行フォームの基本

正しい歩行姿勢とは、頭からかかとまで一直線に保たれたフォームのことです。まず、視線はやや遠く前方を見据え、背筋はまっすぐ。肩の力を抜き、自然に腕を振ることが大切です。足はかかとから着地し、つま先で地面を蹴り出す動作が基本。重心が左右にぶれないように意識することで、身体への負担が軽減され、スムーズな歩行が可能になります。この姿勢を維持することで、腰痛や膝の痛みを防ぎ、長時間の歩行も楽に行えるようになります。

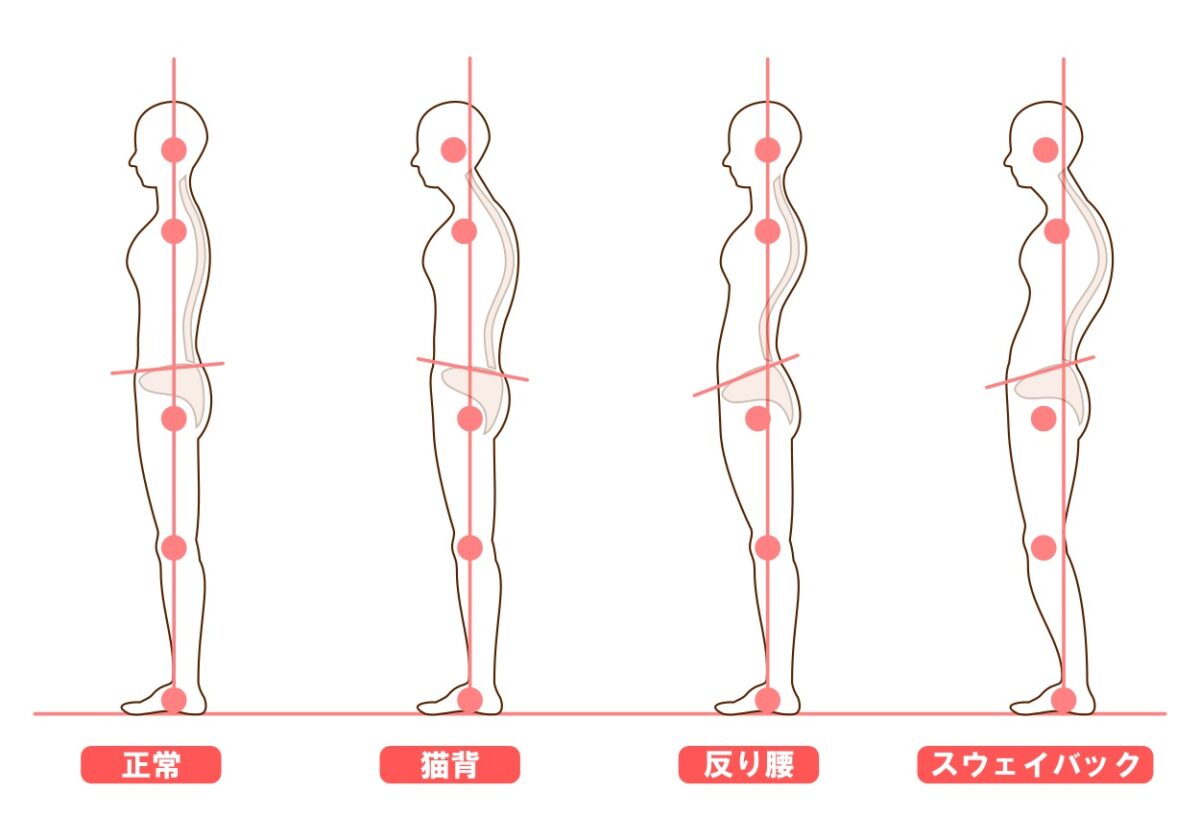

1-2. 間違った姿勢が引き起こす身体への負担

猫背や前傾姿勢、すり足などの誤った歩き方は、身体の一部に負担が集中し、腰痛・膝痛・股関節の不調などを引き起こします。特に猫背の場合、重心が前に偏るため、太ももや膝に過剰な負荷がかかります。すり足になると、つまずきやすくなるうえ、筋力の低下も進みやすいです。こうした不良姿勢を放置しておくと、痛みが慢性化し、歩くこと自体が困難になるケースもあります。正しい歩行姿勢を意識することが、将来的な健康維持にも直結します。

2.歩行姿勢が悪くなる原因

2-1. デスクワーク・スマホによる姿勢崩れ

現代人の多くが長時間のデスクワークやスマホ操作により、前傾姿勢や猫背の癖がついています。この姿勢が習慣化すると、歩行時にも自然と背中が丸まり、視線が下に落ち、重心が前に偏ってしまいます。これにより、バランスが悪くなり、膝や腰に痛みを感じやすくなります。さらに、首や肩の筋肉も硬直し、歩行時の腕振りが不自然になることも。意識的に姿勢をリセットする習慣を持つことで、歩行フォームの改善が期待できます。

2-2. 加齢や筋力低下による歩行障害

年齢を重ねると、筋肉量の減少や関節の柔軟性の低下により、正しい歩行姿勢を保つのが難しくなります。特に、体幹・お尻・太ももの筋力が低下すると、身体の軸がぶれやすくなり、歩行時にフラついたり、転倒リスクが高まったりします。また、痛みや違和感があると、かばうような不自然な歩き方になり、さらに姿勢が悪化します。こうした悪循環を防ぐためには、筋力トレーニングやバランス運動を継続的に行うことが重要です。

3.今すぐできる!歩行姿勢セルフチェック

3-1. 壁立ちチェックで姿勢のズレを確認

壁に背中をつけて立ち、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとが無理なく壁につくかを確認しましょう。正常な姿勢であれば、自然にこれらのポイントが壁に接触します。もし、どこかが浮いてしまう場合は、姿勢のズレや骨盤の歪みがある可能性があります。特に腰が大きく反っていたり、肩が前に出ている場合は、歩行姿勢にも悪影響が出ていることが多いです。毎日の姿勢チェックに取り入れることで、正しいフォームを意識しやすくなります。

3-2. 鏡を使ったフォーム確認方法

姿見の前に立って歩く姿をチェックするのも有効です。肩の高さが左右で違う/片足の歩幅が狭い/足が外側を向いているなどの違和感があれば、歩行姿勢に偏りがあります。また、動画を撮影して自分の歩行を後ろから確認すると、重心移動や腕の振りのクセが明確になります。日常の中で気づきにくい“いつもの歩き方”を可視化することで、客観的に改善点を見つけやすくなります。

4.歩行姿勢を整えるストレッチ&体操

4-1. 骨盤の歪みを整えるストレッチ

骨盤のバランスを整えるには、太もも・お尻・股関節周辺のストレッチが有効です。たとえば「開脚前屈」や「膝を抱えるストレッチ」などは、骨盤周囲の柔軟性を高め、歩行中の姿勢を安定させてくれます。ストレッチは朝や入浴後など、筋肉が温まっているタイミングで行うとより効果的です。無理のない範囲で継続し、骨盤が正しい位置に戻ることで、自然と歩き方も整ってきます。

4-2. 姿勢保持筋を鍛えるトレーニング

正しい歩行を維持するには、中殿筋(お尻の外側)や腹横筋(お腹のインナーマッスル)を鍛えることが重要です。例えば「片足立ちキープ」「ヒップリフト」などの簡単な体幹トレーニングが効果的。これらの筋肉が弱っていると、歩行中に骨盤が左右に揺れ、膝や腰に過剰な負担がかかります。日々のトレーニングで、姿勢を保つ筋肉を意識的に使うことで、美しい歩行フォームをキープしやすくなります。

5.痛みがある場合の対処法と専門機関の活用

5-1. 歩行中に痛みが出たときのセルフケア

歩行中に腰や膝に痛みを感じた場合は、まず無理をせず休息・軽いストレッチを行いましょう。痛みが出た部位を休ませることで炎症の悪化を抑え、ストレッチで筋肉をほぐすことで負担の分散が期待できます。また、痛みが繰り返す場合は靴や歩き方に原因があることも。靴底のすり減り方を確認したり、足の着地のクセを見直すことで、根本的な改善につながります。

5-2. 専門家に相談すべき症状と目安

痛みが1週間以上続く、しびれを伴う、歩行が困難になるなどの症状があれば、整形外科や理学療法士などの専門機関への相談が必要です。歩行分析を行える施設では、重心のズレや筋力のバランスを可視化してもらえ、適切なトレーニング指導も受けられます。早期に専門家の助けを借りることで、悪化を防ぎ、回復も早まります。自己判断で放置せず、適切なケアを受けることが歩行機能の維持に不可欠です。

【まとめ】

・正しい歩き姿勢では、正しい指標を意識したフォームの習得が必要

・鏡などでどう歪んでいるかを確認。もし分からなければ専門家に聞く

・歩きで痛みが酷いときは、痛み止めを服用したり安静にすることが必要になります。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院ではストレッチや筋トレなどの

当院インスタグラム:Instagram