【理学療法士監修】変形性膝関節症の原因と治療法を解説

- 2025年08月11日

- カテゴリー:未分類

膝の痛みや違和感を感じていませんか?それは「変形性膝関節症」の初期症状かもしれません。加齢や筋力低下が原因で進行するこの疾患は、放置すると日常生活に支障をきたすこともあります。

本記事では、理学療法士監修のもと、変形性膝関節症の原因・症状・治療法・予防法をわかりやすく解説。自身の膝の状態を正しく理解し、早めの対策を取るためにぜひお読みください。

目次

1. 変形性膝関節症とは?

1-1 定義と基本情報

1-2 進行のメカニズム

2. 主な原因とリスク要因

2-1 加齢・性別・体重の影響

2-2 運動不足・O脚・ケガの既往歴

3. 代表的な症状と診断方法

3-1 初期〜進行期の症状

3-2 医療機関での診断法

4. 治療方法と理学療法の役割

4-1 保存療法(運動・薬・装具)

4-2 理学療法の具体例

5. 再発予防と日常生活の注意点

5-1 予防に効果的な運動習慣

5-2 正しい歩き方・姿勢の意識

1. 変形性膝関節症とは?

1-1 定義と基本情報

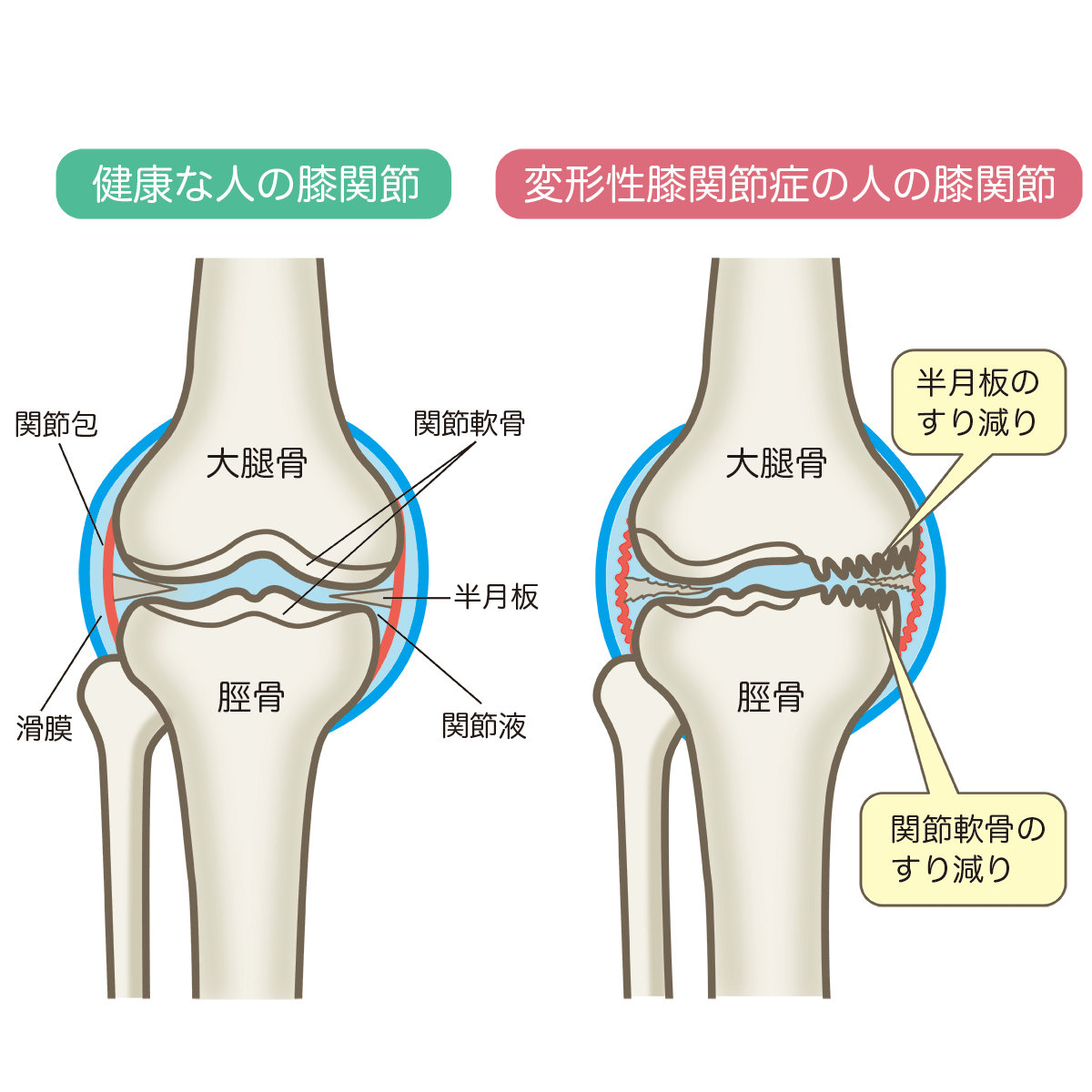

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨がすり減ることで関節に炎症や変形が生じ、痛みや可動域制限を引き起こす疾患です。特に中高年の女性に多く見られ、加齢に伴う自然な変化とも言われます。関節内の軟骨はクッションのような役割を持っており、これがすり減ることで骨と骨が直接接触し、摩擦が生じます。これにより関節が腫れたり、歩行時や立ち上がり時に痛みを伴うことがあります。

1-2 進行のメカニズム

初期には軽い違和感やこわばりが主ですが、進行すると痛みが強まり、膝が曲げづらくなる、階段の昇降が困難になるといった日常生活への支障が出てきます。さらに、関節が変形すると歩行時に明らかな不自然さが現れるようになります。進行度に応じて症状が重くなるため、早期発見と対策が重要です。

2. 主な原因とリスク要因

2-1 加齢・性別・体重の影響

加齢によって軟骨の再生能力が低下することで、変形性膝関節症のリスクは年齢とともに高まります。特に女性は、閉経後のホルモンバランスの変化によって骨や関節が弱くなりやすく、発症しやすい傾向があります。また、体重が重いと膝にかかる負担が大きくなり、軟骨の摩耗が早まる原因になります。肥満の方は、適切な体重管理が症状の予防と改善に効果的です。

2-2 運動不足・O脚・ケガの既往歴

膝周辺の筋力が弱いと、関節の負担を分散できずに痛みが出やすくなります。特に運動不足やデスクワーク中心の生活は筋力低下を引き起こします。また、O脚のような膝への偏った荷重も、関節の一部に過剰なストレスを与えて軟骨の摩耗を促進します。過去に膝を怪我したことがある人も、正常な動きが損なわれて再発しやすいため、注意が必要です。

3. 代表的な症状と診断方法

3-1 初期〜進行期の症状

初期には朝起きたときや動き出しのタイミングで膝にこわばりや軽い痛みを感じる程度ですが、症状が進むと日常動作に支障をきたすようになります。階段の昇降、正座、長時間の立ち仕事などで痛みが強くなり、ひどい場合は歩行困難になることもあります。膝の腫れや熱感、関節の変形が目に見えてわかるようになるケースもあります。

3-2 医療機関での診断法

診断にはまず問診と視診・触診が行われ、痛みの程度や動きの制限などを確認します。次に、X線撮影により関節の隙間の狭さや骨の変形の有無をチェックします。進行度の把握にはMRIが用いられることもあり、軟骨や靭帯の状態を詳細に見ることが可能です。適切な治療方針を決定するために、正確な診断が不可欠です。

4. 治療方法と理学療法の役割

4-1 保存療法(運動・薬・装具)

治療の基本は保存療法です。痛みを和らげるために消炎鎮痛薬や湿布が用いられ、日常生活をサポートするために膝サポーターやインソールなどの装具も活用されます。さらに、軽度の運動療法やストレッチを取り入れることで筋力を維持・強化し、膝への負担を軽減することが期待されます。進行状況に応じて治療法を組み合わせていくのが一般的です。

4-2 理学療法の具体例

理学療法士によるリハビリでは、個々の症状や生活スタイルに合わせた運動指導が行われます。特に太ももの前側(大腿四頭筋)の強化は、膝関節の安定性を高めるうえで重要です。また、正しい歩き方や姿勢指導を通じて関節への負担を軽減し、再発を防ぐ効果もあります。定期的な通院と自宅での運動を併用することで、改善を目指します。

5. 再発予防と日常生活の注意点

5-1 予防に効果的な運動習慣

変形性膝関節症の進行や再発を防ぐためには、日常的に無理のない運動を取り入れることが大切です。おすすめは、膝にやさしいウォーキングや水中運動、太もも周りの筋トレです。特にスクワットや膝の伸展運動は、自宅でも簡単に取り組めます。継続的に筋力を維持することで、膝の負担を軽減し、痛みを抑えることができます。

5-2 正しい歩き方・姿勢の意識

膝の健康を守るには、正しい歩行姿勢と靴選びも重要です。猫背や足を引きずるような歩き方は膝への負担を増大させます。背筋を伸ばして、かかとから着地し、つま先でしっかり蹴る歩行が理想です。また、クッション性の高い靴や、足にフィットするインソールを使うことで衝撃を和らげ、膝を保護できます。普段の動作を意識することが予防につながります。

【まとめ】

・変形性膝関節症は、膝関節内の負担が増加し関節内がボロボロになる状態を指す

・加齢・性別・肥満などが変形の危険因子になる

・初期は動き出しで痛い程度だが、徐々に日常生活での痛みが強くなる

いかがでしたでしょうか?

変形性膝関節症には変形の度合いが4段階ほどありますが、初期と言われる1段階目に適切な姿勢や状況を獲得しておけば悪化を防ぐ事が出来ます。長く放置すると変形の度合いが強まり、最悪骨を手術するなど結果になります。ご自身の姿勢を見直し不安のない人生を過ごしてみてはいかがでしょうか?

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、膝関節痛が辛い方への歩き方をお伝えしている動画もインスタグラムにて上げていますので是非ご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram

ご予約お待ちしております(^^)