【肩の痛みが治らない原因】インピンジメント症候群の初期症状と対策法とは?

- 2025年08月25日

- カテゴリー:未分類

「肩が上がらない」「痛みがなかなか引かない」と悩んでいませんか?その原因、インピンジメント症候群かもしれません。インピンジメント症候群は、肩関節の構造に異常が起きることで、肩を動かすたびに痛みや違和感を感じる疾患です。この記事では、初期症状や原因から、セルフチェック法、対策、リハビリ方法、病院へ行くタイミングまでを網羅的に解説。慢性化を防ぐために、早めの対処が重要です。

目次

1.インピンジメント症候群とは?

1-1:肩の構造とインピンジメントの仕組み

1-2:どんな人に多い?発症リスクが高い職業やスポーツ

2.インピンジメント症候群の初期症状

2-1:最初に出るサイン|痛み・違和感・可動域の変化

2-2:放置するとどうなる?慢性化・肩関節障害との関係

3.セルフチェックと自己判断の注意点

3-1:自宅でできる簡単セルフチェック法

3-2:自己判断NG!類似症状との見分け方

4.対策と改善方法

4-1:初期段階でできるストレッチとリハビリ

4-2:日常生活で気をつけたい動作や姿勢

5.受診の目安と治療法

5-1:病院に行くタイミングと診療科の選び方

5-2:病院での治療法|注射・リハビリ・手術の可能性

1.インピンジメント症候群とは?

1-1:肩の構造とインピンジメントの仕組み

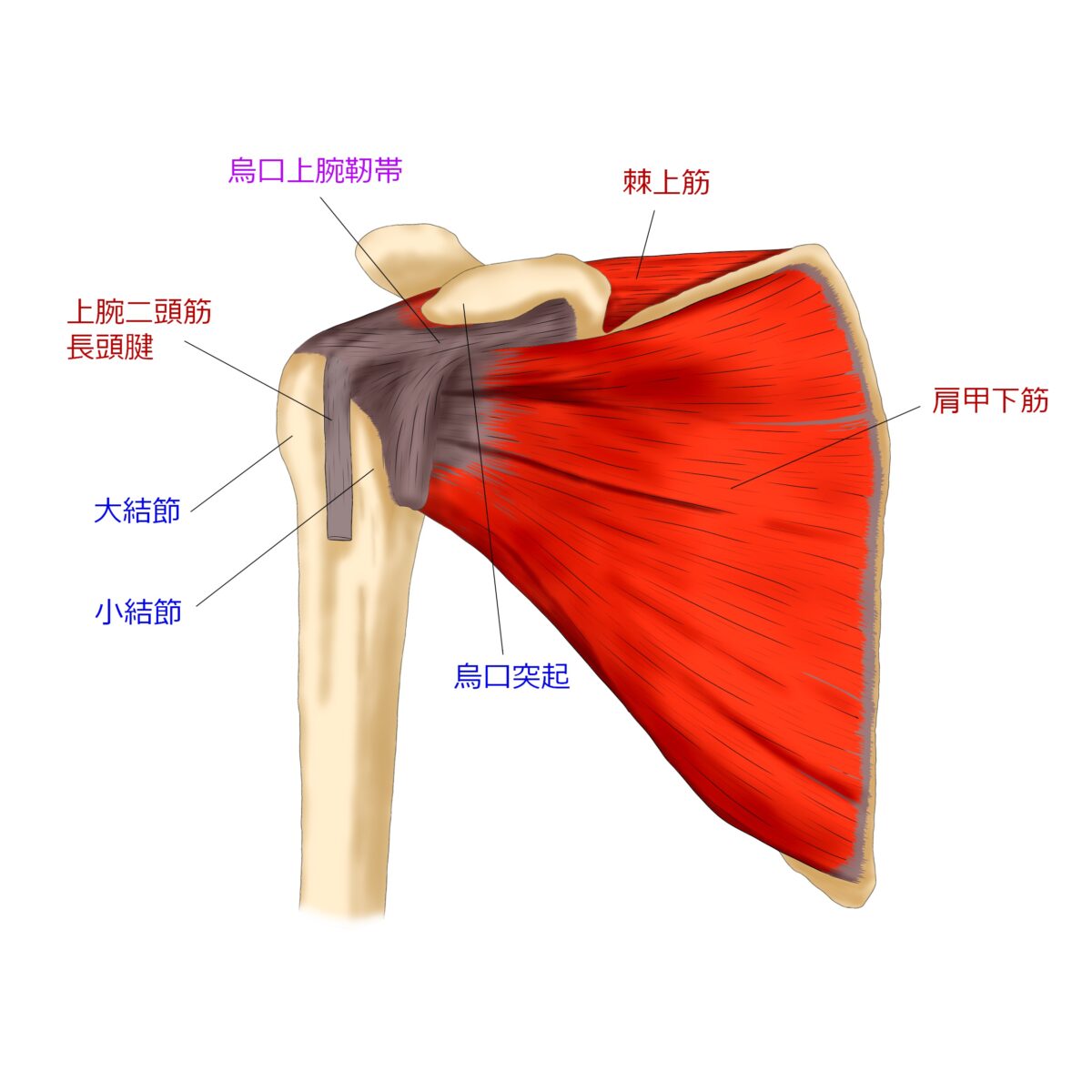

肩関節は腕を大きく動かせる柔軟な構造を持っていますが、その分、腱や筋肉が骨に挟まりやすくなっています。インピンジメント症候群とは、腕を上げた際などに、肩の筋肉(棘上筋)や滑液包が肩峰(けんぽう)と上腕骨と呼ばれる骨に挟み込まれることによって炎症や痛みが生じる症状です。これにより、動かすたびに「引っかかるような違和感」や「ズキッとする鋭い痛み」を感じるようになります。特に、繰り返し肩を使う動作が原因になることが多く、早期発見とケアが重要です。

1-2:どんな人に多い?発症リスクが高い職業やスポーツ

インピンジメント症候群は、肩を繰り返し使う人に多く見られます。具体的には、スポーツ(野球、水泳、テニスなど)や、重い物を持ち上げる作業、デスクワークで猫背になりやすい人などが該当します。また、中高年になると肩の筋肉や腱が弱くなるため、加齢による発症も増加します。加えて、姿勢の悪さや肩甲骨の動きの悪さもリスクを高める要因です。つまり、誰でもなり得る身近な疾患であることを理解し、予防と早期対応がカギとなります。

2.インピンジメント症候群の初期症状

2-1:最初に出るサイン|痛み・違和感・可動域の変化

インピンジメント症候群の初期段階では、「肩を上げたときだけ痛い」という限定的な痛みが多く見られます。特に腕を横から上げる(外転)動作で痛みが出やすく、90〜120度付近で強く感じるのが特徴です。また、「違和感がある」「肩がスムーズに回らない」「物を持つと重く感じる」といったサインも初期症状の一部。これらの症状が続く場合、放置すると悪化する恐れがあるため、早めに対策を取ることが重要です。

2-2:放置するとどうなる?慢性化・肩関節障害との関係

初期のうちは軽い痛みだけで済むインピンジメント症候群ですが、放置すると腱板が摩耗・断裂したり、炎症が慢性化する危険性があります。これにより肩の可動域が制限され、日常生活に支障をきたすようになります。さらに、進行すると「五十肩」や「腱板断裂」などの深刻な肩の障害に繋がることも。初期症状のうちに正しい対処をすれば、多くの場合は改善可能です。早期発見・早期治療が進行予防の鍵です。

3.セルフチェックと自己判断の注意点

3-1:自宅でできる簡単セルフチェック法

自宅でできるセルフチェックの一つが「ペインフルアークサイン」です。腕を横からゆっくりと上げていき、肩の高さ(90〜120度付近)で痛みが出て、さらに上まで上げると痛みが軽減される場合、インピンジメント症候群の可能性が高いです。また、腕を後ろに回す動作(結帯動作)で痛みが出るかも確認しましょう。ただし、チェック法はあくまで参考のひとつであり、正確な診断は医師による検査が必要です。

3-2:自己判断NG!類似症状との見分け方

肩の痛みはさまざまな疾患に共通して見られるため、自己判断でインピンジメント症候群と決めつけるのは危険です。例えば、「腱板断裂」「石灰沈着性腱炎」「五十肩」なども似た症状を持ちます。腱板断裂は力が入りにくくなる点、石灰沈着は急激な激痛を伴う点など、違いは微妙ながらも重要です。自己判断で誤ったケアをすると悪化する恐れがあるため、気になる症状があれば早めに整形外科を受診しましょう。

4.対策と改善方法

4-1:初期段階でできるストレッチとリハビリ

初期のインピンジメント症候群には、無理のない範囲での肩周辺のストレッチや、インナーマッスル強化が効果的です。具体的には、壁に指を這わせながら肩をゆっくり上げる「フィンガーウォーク」、ゴムバンドを使ったローテーターカフ(肩の深層筋)トレーニングなどがあります。痛みを感じる動作は避け、ゆっくり、毎日コツコツ続けるのが大切です。間違った動作は逆効果になることもあるため、注意が必要です。

4-2:日常生活で気をつけたい動作や姿勢

インピンジメント症候群の予防・悪化防止には、日常の動作や姿勢も大きな影響を与えます。特に、猫背や肩をすくめた姿勢は肩の可動域を狭め、インピンジメントを助長します。長時間のデスクワークやスマホ操作の際は、背筋を伸ばし、こまめにストレッチを取り入れることが大切です。また、高い場所に手を伸ばす作業や重い物を片手で持つ動作は極力避けるよう意識しましょう。正しい姿勢を保つことで、再発リスクも大きく減らせます。

5.受診の目安と治療法

5-1:病院に行くタイミングと診療科の選び方

肩の痛みが2週間以上続く、日常生活に支障が出る、夜間痛がある場合は、整形外科の受診をおすすめします。放置して改善しない肩の痛みは、何らかの構造的な異常があるサインかもしれません。整形外科では、X線やMRIでの画像診断により、原因を明確にすることが可能です。早期診断・治療によって回復が早まり、重症化も防げます。初診の際は、肩専門の医師がいる施設を選ぶと安心です。

5-2:病院での治療法|注射・リハビリ・手術の可能性

病院での治療は症状の程度に応じて異なります。軽度の場合は、**痛み止めの内服薬や湿布、物理療法(電気治療・温熱療法)**で改善が期待できます。中等度以上になると、ステロイド注射や、リハビリテーションによる可動域の回復が行われます。腱の損傷が大きい場合は、関節鏡による手術が検討されることもあります。いずれにしても、早期に治療を開始すれば、ほとんどのケースで改善が可能です。

【まとめ】

・インピンジメント症候群は、肩の腱や滑液包が骨に挟まれることで痛みや違和感が出る疾患で、特に肩を頻繁に使う人や加齢によって発症リスクが高まる。

・初期症状には、肩を上げたときの痛みや可動域の制限が見られ、特に90〜120度の範囲で痛みを感じやすい。放置すると腱板断裂など重度の障害につながることもある。

・自宅でできるセルフチェック(ペインフルアークサイン等)は有効だが、自己判断は危険。似た症状を持つ他の疾患との見極めが重要なため、医師の診断が必要。

・ストレッチやインナーマッスル強化、日常生活での姿勢改善により、初期段階での症状緩和や再発予防が可能。痛みを伴う動作は避けることが大切。

・肩の痛みが長引く場合や日常生活に支障が出る場合は整形外科を受診。薬物療法・注射・リハビリ・手術など症状に応じた適切な治療が必要。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、肩こりに対するストレッチも当院五インスタグラムでも紹介しているので是非そちらもご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram