【保存版】足関節外果骨折とは?原因・症状・治療法を徹底解説!

足関節外果骨折は、足首の外側にある「外果(腓骨下端)」が骨折するケガで、スポーツや転倒などが主な原因です。痛みや腫れを伴い、歩行が困難になることもあります。この記事では、足関節外果骨折の原因や症状、診断方法から治療法・リハビリ・後遺症まで、わかりやすく解説します。骨折後にどう対応すべきか迷っている方、手術が必要か知りたい方は必見です!

目次

1.足関節外果骨折とは

・1-1 外果の解剖と役割

・1-2 骨折の種類と分類(単純・複雑など)

2.足関節外果骨折の原因と症状

・2-1 主な原因(転倒・スポーツ・交通事故)

・2-2 よく見られる症状(痛み・腫れ・可動制限)

3.診断と検査方法

・3-1 レントゲン・CT・MRIの違い

・3-2 医師が診断で重視するポイント

4.治療法と手術の必要性

・4-1 保存療法(ギプス・装具)とその流れ

・4-2 手術療法の適応と術後の注意点

5.回復期間・リハビリ・後遺症について

・5-1 リハビリ開始のタイミングと内容

・5-2 再発予防と日常生活への影響

1. 足関節外果骨折とは

1-1 外果の解剖と役割

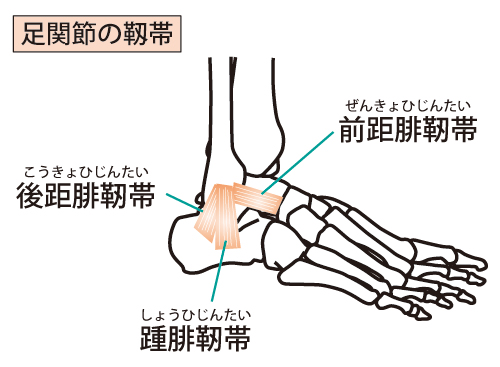

足関節の外果は、腓骨(外くるぶし)の末端部分にあたります。この部分は足首の安定性を保つうえで非常に重要で、歩行や立位を支える機能を持ちます。外果には靭帯が多く付着しており、足首のねじれやひねりを防ぐ働きもあります。そのため、外果が骨折すると足関節全体のバランスが崩れ、日常生活に大きな支障をきたします。骨折の程度により、歩行困難や痛みが強く出るケースもあるため、早期の適切な対応が求められます。

1-2 骨折の種類と分類(単純・複雑など)

足関節外果骨折にはいくつかの分類があり、骨折の程度や部位によって治療法が異なります。単純骨折は骨にひびが入る程度のもので、ずれが少ないため保存療法での対応が可能な場合が多いです。一方、複雑骨折や粉砕骨折では骨が複数に割れていたり、関節面にまで及ぶケースがあり、手術が必要となることもあります。骨折のタイプを正確に把握することは、治療計画を立てる上で非常に重要です。

2. 足関節外果骨折の原因と症状

2-1 主な原因(転倒・スポーツ・交通事故)

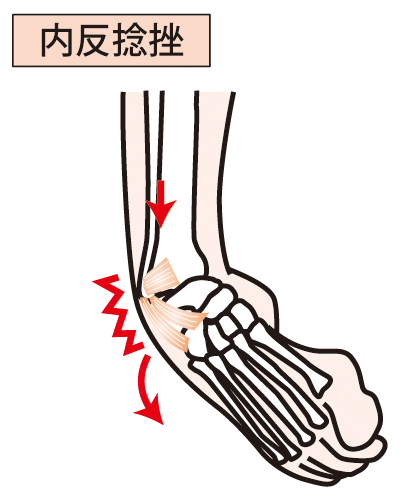

足関節外果骨折は、日常生活やスポーツ中に起こる「ひねり動作」「着地の失敗」が主な原因です。特に階段での転倒、滑りやすい場所での転倒、サッカーやバスケットボールなどの急な方向転換やジャンプを伴うスポーツ中に多く見られます。また、高齢者の場合は骨がもろくなっているため、わずかな段差での転倒でも骨折に至ることがあります。交通事故などの強い衝撃によっても外果に強い力が加わると、重度の骨折を引き起こすことがあります。

2-2 よく見られる症状(痛み・腫れ・可動制限)

骨折直後には、足首の外側に強い痛みが走り、次第に腫れや内出血が現れることが多いです。患部を押すと強い圧痛を感じたり、足を着けると激痛が走って歩行が困難になるケースもあります。また、足首の可動域が制限され、動かすだけでも痛みが生じます。骨折の重症度によっては、関節が不安定になり、足首がぐらつくように感じることもあります。これらの症状がある場合は、早めに整形外科を受診することが重要です。

3. 診断と検査方法

3-1 レントゲン・CT・MRIの違い

足関節外果骨折の診断には、まずレントゲン撮影が行われます。レントゲンは骨の位置やずれ、骨折線の有無を確認するために有効です。ただし、複雑な骨折や骨の細かな損傷を確認するにはCTスキャンが使われることがあります。また、靭帯や軟部組織の損傷が疑われる場合にはMRIが適用されることもあります。これらの画像検査を組み合わせて、より正確な診断が行われます。

3-2 医師が診断で重視するポイント

医師が診断する際は、腫れの部位や圧痛の場所、足首の安定性、歩行可能かどうかといった臨床症状を重視します。また、骨折の有無だけでなく、骨のずれや関節の変形の有無、靭帯損傷の合併なども診断において重要です。正確な診断ができていないと、適切な治療が行われず、骨が変な形で癒合してしまう「変形治癒」などの後遺症につながる可能性もあるため、慎重な診察が求められます。

4. 治療法と手術の必要性

4-1 保存療法(ギプス・装具)とその流れ

骨のずれが少ない単純骨折の場合、保存療法が選択されます。まず腫れが引くまで安静にし、患部を冷やす処置が行われます。その後、ギプスやサポーターを使って足関節を固定し、骨の自然な癒合を促します。固定期間は通常4〜6週間ほどで、その後リハビリを開始します。保存療法は手術と比較して身体的負担が少ないメリットがありますが、適切な期間・姿勢で固定しないと変形癒合を起こすリスクもあります。

4-2 手術療法の適応と術後の注意点

骨がずれている場合や関節面にかかる骨折では、金属プレートやボルトを用いた手術が必要になることがあります。手術によって骨を正しい位置に整復し、固定することで、関節の機能をできるだけ元に戻すことが目的です。術後は感染症や血栓のリスクに注意が必要であり、定期的な通院や検査が欠かせません。また、再手術で金属を抜去するケースもあります。早期回復のためには医師の指示に従ったリハビリが重要です。

5. 回復期間・リハビリ・後遺症について

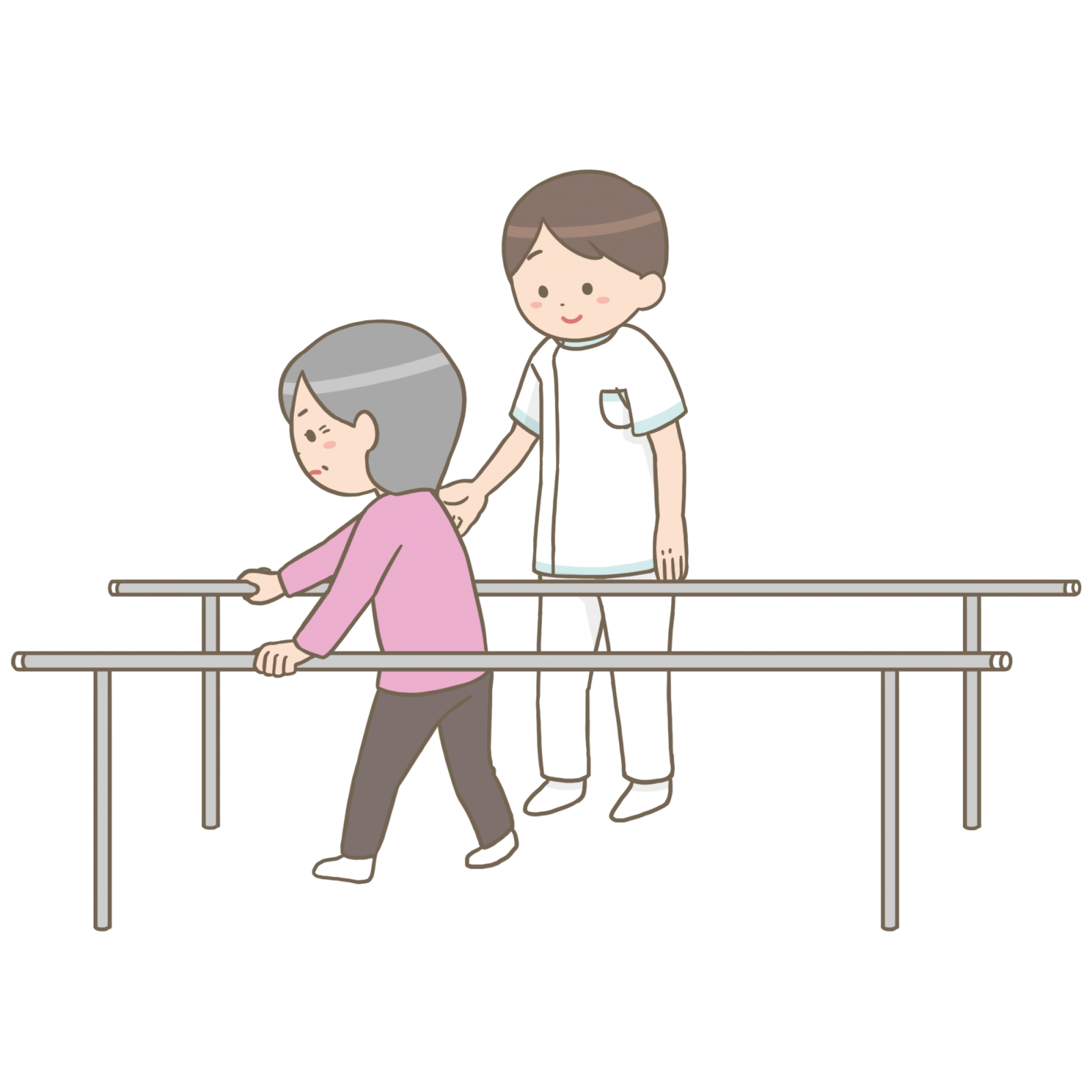

5-1 リハビリ開始のタイミングと内容

リハビリは固定が外れた後、医師の指示に従って段階的に始められます。最初は関節の可動域を広げる運動やストレッチから開始し、次第に筋力トレーニングや荷重訓練を取り入れていきます。早期にリハビリを開始することで、関節のこわばりや筋力低下を防ぎ、回復を早めることができます。自己判断で動かすことは逆効果になることもあるため、必ず理学療法士や医師の指導のもとで行いましょう。

5-2 再発予防と日常生活への影響

骨が癒合した後も、足首の可動域や筋力が完全に戻るまでには時間がかかります。無理にスポーツを再開すると再骨折のリスクが高まるため、段階的な復帰が大切です。また、骨折後に後遺症として関節のこわばりや痛みが残ることもあり、定期的なストレッチや生活習慣の見直しが求められます。再発を防ぐためには、転倒予防のための環境整備や、日常生活での動作にも注意が必要です。

【まとめ】

・足関節外果骨折は足首の外側(腓骨)が折れるケガで、歩行困難になることもある

・原因は転倒やスポーツなどの衝撃が多く、腫れ・痛み・可動制限が主な症状

・診断にはレントゲンやCTを用い、骨折の種類・位置・ずれの有無を確認する

・治療法は骨のずれにより保存療法か手術が選ばれ、術後はリハビリが重要

・再発防止と後遺症予防には、段階的なリハビリと日常生活での注意が必要

いかがでしたでしょうか?

足関節外果骨折は、足関節捻挫が酷いと発症します。外果骨折を放置すると歩きの時にずっと痛くなります。少しの痛みでも整形外科に行き関節の痛みを放置しないようにしましょう。また、骨折治癒後も痛みが残る場合は足の使い方、姿勢などが崩れている可能性があります。是非一度当院でご自身の姿勢を見直してはいかがでしょうか?

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは様々なストレッチや筋トレ方法を紹介しております。是非そちらもご参照ください。

当院インスタグラム:Instagram