肩関節周囲炎とは?原因・症状・治し方をわかりやすく解説

- 2025年09月05日

- カテゴリー:未分類

肩の痛みや可動域の制限に悩んでいませんか?それは「肩関節周囲炎」、いわゆる四十肩・五十肩かもしれません。肩関節周囲炎は、40代以降に多く見られる疾患で、放置すると日常生活に大きな支障をきたすこともあります。この記事では、肩関節周囲炎の原因や症状、治療法、予防法までをわかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、早期改善を目指しましょう。

目次

1.肩関節周囲炎とは?

1-1. 肩関節周囲炎の定義と概要

1-2. 四十肩・五十肩との違い

2.肩関節周囲炎の主な原因

2-1. 加齢による筋・腱の変性

2-2. 姿勢・生活習慣の影響

3.肩関節周囲炎の症状とは?

3-1. 初期症状(痛み・違和感)

3-2. 進行時の症状(可動域制限・夜間痛)

4.治療法と回復のステップ

4-1. 病院での治療法(薬・注射・リハビリ)

4-2. 自宅でできるセルフケアとストレッチ

5.肩関節周囲炎の予防法

5-1. 日常生活で気をつけるポイント

5-2. 簡単にできる予防ストレッチ

1.肩関節周囲炎とは?

1-1. 肩関節周囲炎の定義と概要

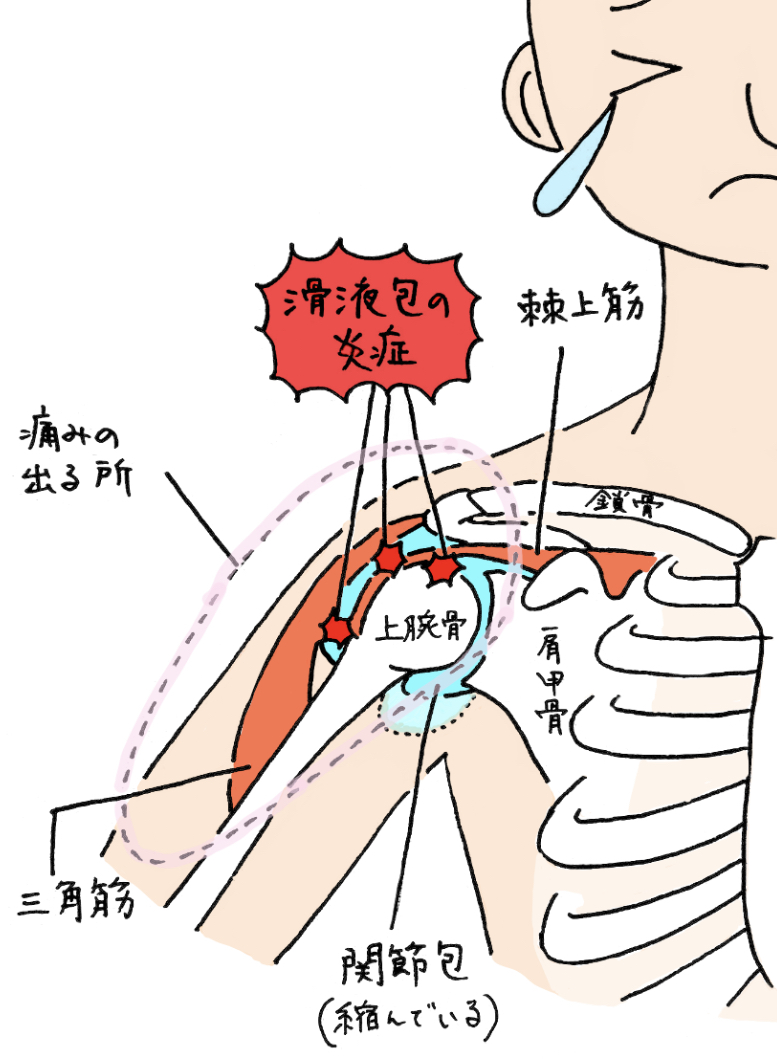

肩関節周囲炎とは、肩関節の周囲にある筋肉や腱、関節包などの組織に炎症が起こり、痛みや動かしにくさを引き起こす疾患です。肩の構造は複雑で、使いすぎや老化、外傷などのさまざまな要因によって炎症が生じることがあります。特に中高年に多く見られ、自然に治ることもありますが、放置すると長期間にわたって可動域制限が続くこともあるため、早期の対処が重要です。医療現場では、MRIやエコーなどの画像検査を通じて診断されることが多く、症状に応じた治療が行われます。

1-2. 四十肩・五十肩との違い

「四十肩」「五十肩」という言葉は、肩関節周囲炎とほぼ同義で使われることが多い俗称です。医学的には、どちらも肩関節の炎症や拘縮によって肩が動かしにくくなる状態を指し、年齢によって呼び方が変わるだけで、病態に大きな違いはありません。ただし、四十肩・五十肩と呼ばれるケースの中には、腱板損傷や石灰沈着性腱板炎など、異なる疾患が含まれていることもあるため注意が必要です。正確な診断のためには、自己判断せず整形外科での受診が推奨されます。

2.肩関節周囲炎の主な原因

2-1. 加齢による筋・腱の変性

加齢は肩関節周囲炎の最大のリスク要因です。40代以降になると、肩関節を支える筋肉や腱(特に腱板)が徐々に変性し、柔軟性が失われやすくなります。この状態で過度な負荷がかかると、炎症が起こりやすくなります。また、血流の低下も炎症の回復を遅らせる原因の一つです。特に普段あまり運動しない人や、片側ばかり使う習慣がある人は、筋肉のバランスが崩れて炎症が発症しやすくなります。加齢に伴う体の変化を理解し、予防や早期対応が重要です。

2-2. 姿勢・生活習慣の影響

現代人の多くが抱える猫背や前かがみ姿勢は、肩関節周囲炎の発症に大きく関わっています。デスクワークやスマホ操作で長時間同じ姿勢を続けると、肩の関節や筋肉に負担がかかり、血行不良を引き起こします。これが肩の組織の柔軟性を低下させ、炎症の原因となるのです。また、運動不足も肩の可動域を狭め、炎症を誘発しやすくなります。肩の使い方や姿勢を意識的に見直し、定期的に肩を動かす習慣を取り入れることが、肩関節周囲炎の予防につながります。

猫背姿勢に関する詳しいブログは以下をご覧ください

頭痛の原因は姿勢の悪さかも?セルフチェックと対策ストレッチ付き | 荒川沖姿勢改善整体アース

3.肩関節周囲炎の症状とは?

3-1. 初期症状(痛み・違和感)

肩関節周囲炎の初期段階では、肩を動かしたときに軽い痛みや違和感を覚えることが多く、特に腕を上げる・後ろに回すなどの動作で痛みが出ます。また、重い物を持ち上げたり、服を着替えるときに肩が引っかかる感覚を覚えることもあります。この時期はまだ可動域に大きな制限がないことが多いため、放置してしまいがちですが、ここでの早期対応が重要です。軽いストレッチや姿勢改善によって、進行を防ぐことができる可能性があります。

3-2. 進行時の症状(可動域制限・夜間痛)

炎症が進行すると、肩の可動域が徐々に狭くなり、腕を上げたり回したりすることが困難になります。日常生活では、洗髪や着替え、物を棚から取るといった動作が制限され、大きなストレスになります。また、特徴的なのが「夜間痛」と呼ばれる症状で、就寝中にズキズキと痛みが強まり、睡眠の質が低下することも少なくありません。ここまで進行すると自然回復には時間がかかるため、医療機関での治療とリハビリが必要となります。

4.治療法と回復のステップ

4-1. 病院での治療法(薬・注射・リハビリ)

医療機関での治療は、まず痛みを緩和することを目的に、消炎鎮痛剤の内服や湿布が処方されます。症状が強い場合は、ステロイド注射が行われることもあります。痛みが落ち着いたら、肩の可動域を回復させるためのリハビリや理学療法に進みます。治療期間は数ヶ月に及ぶこともありますが、継続的な通院と運動が改善への近道です。

当院でも、慢性期の対応は可能になるので、回数を増やして痛みを早く取りたいとお考えの方は下記の予約フォームより予約してみてはいかがでしょうか?

4-2. 自宅でできるセルフケアとストレッチ

肩関節周囲炎の改善には、病院での治療に加えて、自宅でのセルフケアも欠かせません。痛みが落ち着いてきたら、簡単なストレッチなどを毎日続けることで、可動域の回復が促されます。無理のない範囲で継続することが大切です。

5.肩関節周囲炎の予防法

5-1. 日常生活で気をつけるポイント

肩関節周囲炎を予防するには、日常の動作や姿勢を意識することが重要です。まず、長時間同じ姿勢で作業しないよう、定期的に肩を回す・伸ばすなどの小さな運動を取り入れましょう。また、バッグを片側だけにかける習慣や、猫背の姿勢も肩への負担を増やします。パソコン作業時の姿勢や椅子の高さにも気を配り、肩が前に出ないよう心がけることが大切です。日常の小さな工夫が、肩の健康を長く保つカギになります。

5-2. 簡単にできる予防ストレッチ

肩関節周囲炎を予防するためには、肩の柔軟性を保つストレッチを日常的に行うことが効果的です。特におすすめなのが「肩回し運動」や「タオルストレッチ」です。肩回し運動は、肩をゆっくり大きく回すだけでOK。前後10回ずつ行うだけでも、血行が良くなり筋肉がほぐれます。タオルストレッチは、タオルの両端を持ち、背中の後ろで上下に動かす方法で、肩甲骨周りを柔らかく保ちます。無理のない範囲で、痛みを感じない程度に行うことがポイントです。1日数分の継続が、肩の健康維持につながります。

【まとめ】

肩関節周囲炎は、肩の関節周辺に炎症が起こることで、痛みや可動域制限を引き起こす疾患です。

原因は加齢による組織の変性や、猫背・長時間の同一姿勢などの生活習慣が関係しています。

初期症状は肩の痛みや違和感、進行すると可動域制限や夜間痛が生じ、日常生活に支障をきたします。

治療には薬や注射、リハビリなどがあり、痛みが落ち着いたら自宅でのストレッチも効果的です。

予防には、日頃の姿勢改善と簡単な肩のストレッチを習慣づけることが大切です。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、

当院インスタグラム:Instagram