【徹底解説】肩こりの本当の原因とは?デスクワーク・ストレス・姿勢との関係を専門家が解説

- 2025年09月06日

- カテゴリー:未分類

肩こりに悩んでいるけれど、なぜ自分が肩こりになるのか分からない…。そんな方は多いのではないでしょうか。実は肩こりには「姿勢の悪さ」「ストレス」「生活習慣」など、さまざまな原因が複雑に絡んでいます。この記事では、専門家の見解をもとに、肩こりの代表的な原因を5つのテーマに分けて詳しく解説。自分の肩こりの根本原因を知り、正しい対策を取るためのヒントをお届けします。

目次

1. 姿勢の乱れが引き起こす肩こり

1-1. 猫背・ストレートネックが筋肉に与える影響

1-2. デスクワーク中のNG姿勢と改善ポイント

2. ストレスと自律神経の乱れ

2-1. ストレスが筋肉を緊張させるメカニズム

2-2. 自律神経の乱れによる肩こりの特徴と対処法

3. 運動不足と血行不良

3-1. 筋力低下と血流の悪化が肩に与える負担

3-2. 日常生活でできる簡単な運動&ストレッチ習慣

4. 眼精疲労やスマホの使いすぎ

4-1. 目の疲れが肩こりにつながる理由とは?

4-2. スマホ・PC使用時の注意点と目のケア方法

5. 噛みしめ・歯の食いしばりによる影響

5-1. 顎や首まわりの筋肉の連動性と肩こりの関係

5-2. 歯科医がすすめる噛みしめ対策とリラックス法

1. 姿勢の乱れが引き起こす肩こり

1-1. 猫背・ストレートネックが筋肉に与える影響

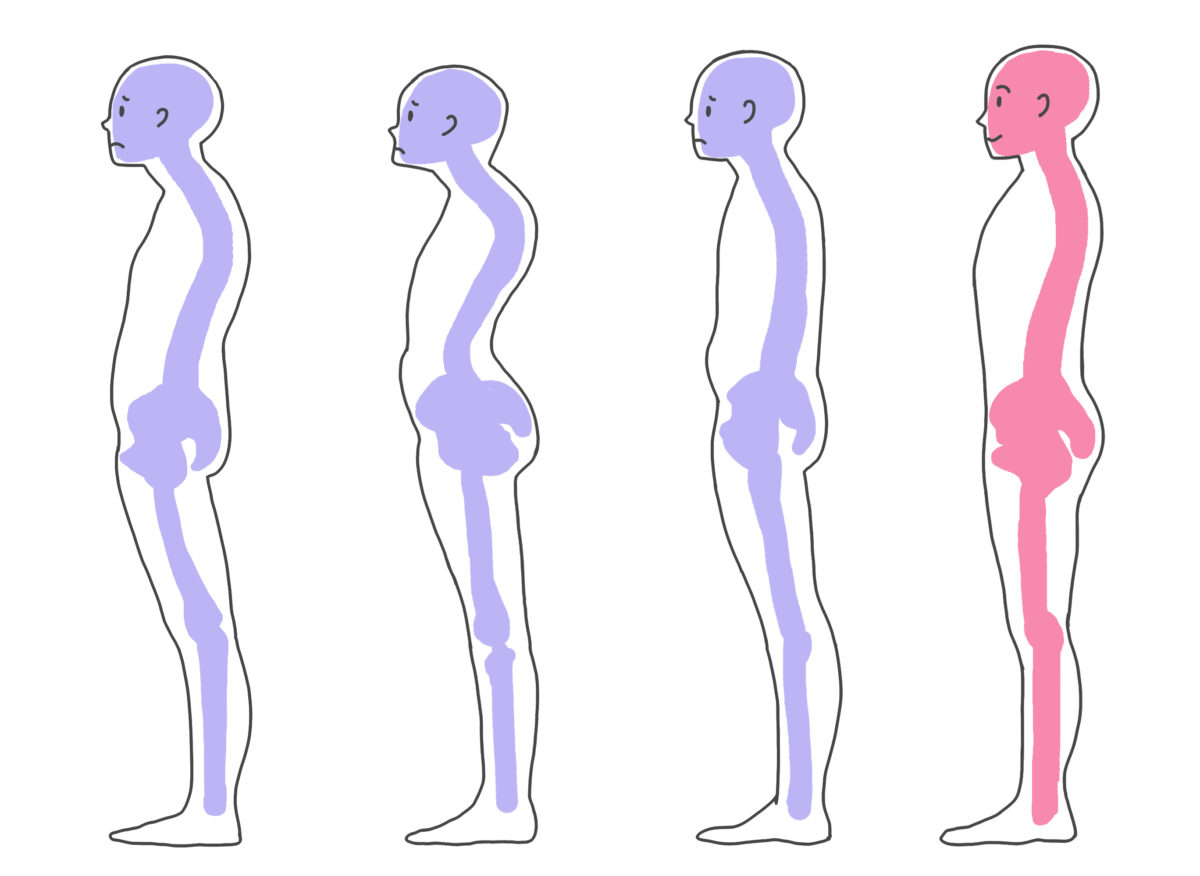

猫背やストレートネックは、頭や上半身の重さを本来とは違う角度で支えることになり、首や肩に大きな負担がかかります。頭は体重の約10%ほどの重さがあるため、前に突き出た姿勢になると首から肩の筋肉が常に緊張状態に。これが慢性的な肩こりを引き起こす原因になります。特にスマホやパソコンの長時間使用によって、無意識に猫背になっている人が多く、現代人の肩こりは「姿勢病」とも言われています。

1-2. デスクワーク中のNG姿勢と改善ポイント

長時間のデスクワークでは、前かがみになったり、肘を浮かせたままタイピングしたりと、筋肉に無理をかける姿勢を取りがちです。NGなのは、椅子の高さが合っていない、モニターが目線より下にある、背もたれを使わないなど。改善するには、椅子の高さを調整し、画面は目の高さに、腰にはクッションを入れて背骨を支えるようにしましょう。定期的に席を立ち、姿勢をリセットすることも大切です。

2. ストレスと自律神経の乱れ

2-1. ストレスが筋肉を緊張させるメカニズム

ストレスを感じると交感神経が優位になり、身体は“戦闘モード”に入ります。このとき、筋肉は常に緊張状態となり、肩まわりの筋肉も硬くなります。精神的な緊張が続くことで、筋肉も慢性的にこわばり、血流が悪化し、酸素や栄養が行き渡りにくくなります。その結果、疲労物質が蓄積し、肩こりの症状が出やすくなるのです。ストレスと肩こりは、意外にも深く結びついているのです。

2-2. 自律神経の乱れによる肩こりの特徴と対処法

自律神経が乱れると、血管の収縮・拡張がうまくいかず、肩周辺の血流が悪くなります。これにより、筋肉の緊張が取れず肩こりを感じやすくなります。特徴としては、肩こり以外にも「頭痛」「耳鳴り」「不眠」などの症状を伴うことも。対処法としては、深呼吸や瞑想、入浴で副交感神経を優位にし、リラックスする習慣を取り入れることが有効です。生活リズムの見直しも肩こり軽減に役立ちます。

3. 運動不足と血行不良

3-1. 筋力低下と血流の悪化が肩に与える負担

運動不足になると筋力が低下し、姿勢を支える筋肉も弱まります。特に肩甲骨まわりの筋肉が衰えると、腕や首を動かすときに余計な力が必要になり、肩に負担が集中します。また、筋肉が硬くなることで血行も悪化し、酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物がたまりやすい状態に。これが慢性的な肩こりを引き起こす原因となるのです。デスクワーク中心の生活では、意識的な運動が必要になります。

3-2. 日常生活でできる簡単な運動&ストレッチ習慣

忙しい日常でも、短時間でできる運動やストレッチを取り入れることで、肩こりの予防・改善が可能です。例えば、肩甲骨を意識して大きく回す「肩回し」や、首を左右にゆっくり倒す「首ストレッチ」などが効果的。1回1分でも良いので、1日数回こまめに行うことがポイントです。また、週に2〜3回はウォーキングや軽い体操などの有酸素運動を取り入れると、全身の血流改善にもつながります。

運動方法や姿勢を見直したい方は、より専門的に当院で見直すことが可能です。下記からご予約を!

4. 眼精疲労やスマホの使いすぎ

4-1. 目の疲れが肩こりにつながる理由とは?

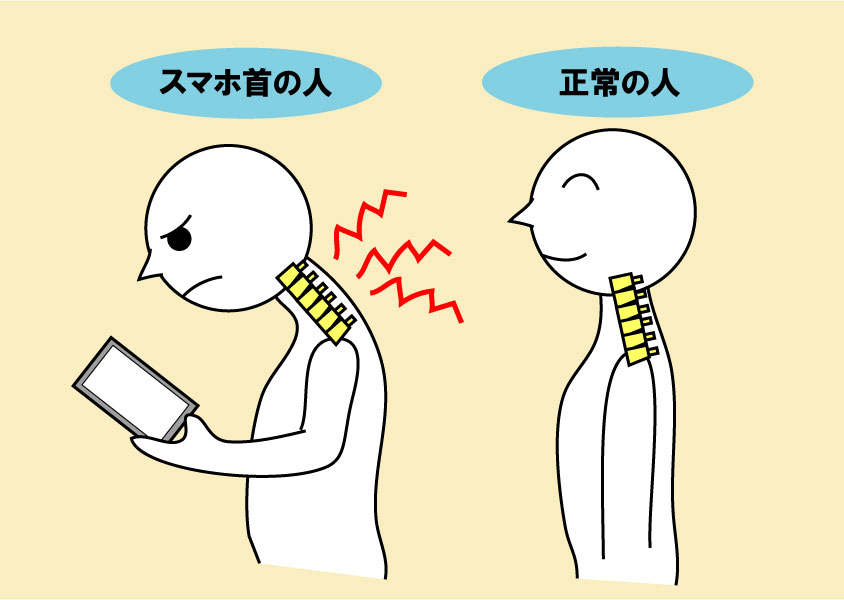

長時間のパソコン作業やスマホ使用は、目の筋肉を酷使し、眼精疲労を引き起こします。このとき、無意識に眉間にシワを寄せたり、肩や首を緊張させる姿勢になりやすいため、肩こりと密接な関係があります。また、目のピントを合わせようとする筋肉と首・肩の筋肉は神経的に連動しているため、目の疲れが肩こりとして現れることもあります。目のケアは肩こり対策にもなるのです。

4-2. スマホ・PC使用時の注意点と目のケア方法

スマホやPCを使う際は、「画面と目の距離を40cm以上離す」「1時間に1回は画面から目を離す」などのルールを意識しましょう。また、意識してまばたきの回数を増やし、目の乾燥を防ぐことも大切です。目が疲れてきたら、蒸しタオルで目元を温める、遠くを見るトレーニングを取り入れると効果的です。眼精疲労を軽減することが、肩こりの改善にもつながります。

もしかしたらストレートネックかも?こちらの記事も併せてご覧ください!

ストレートネックの原因と治し方|症状とセルフ対策も紹介 | 荒川沖姿勢改善整体アース

5. 噛みしめ・歯の食いしばりによる影響

5-1. 顎や首まわりの筋肉の連動性と肩こりの関係

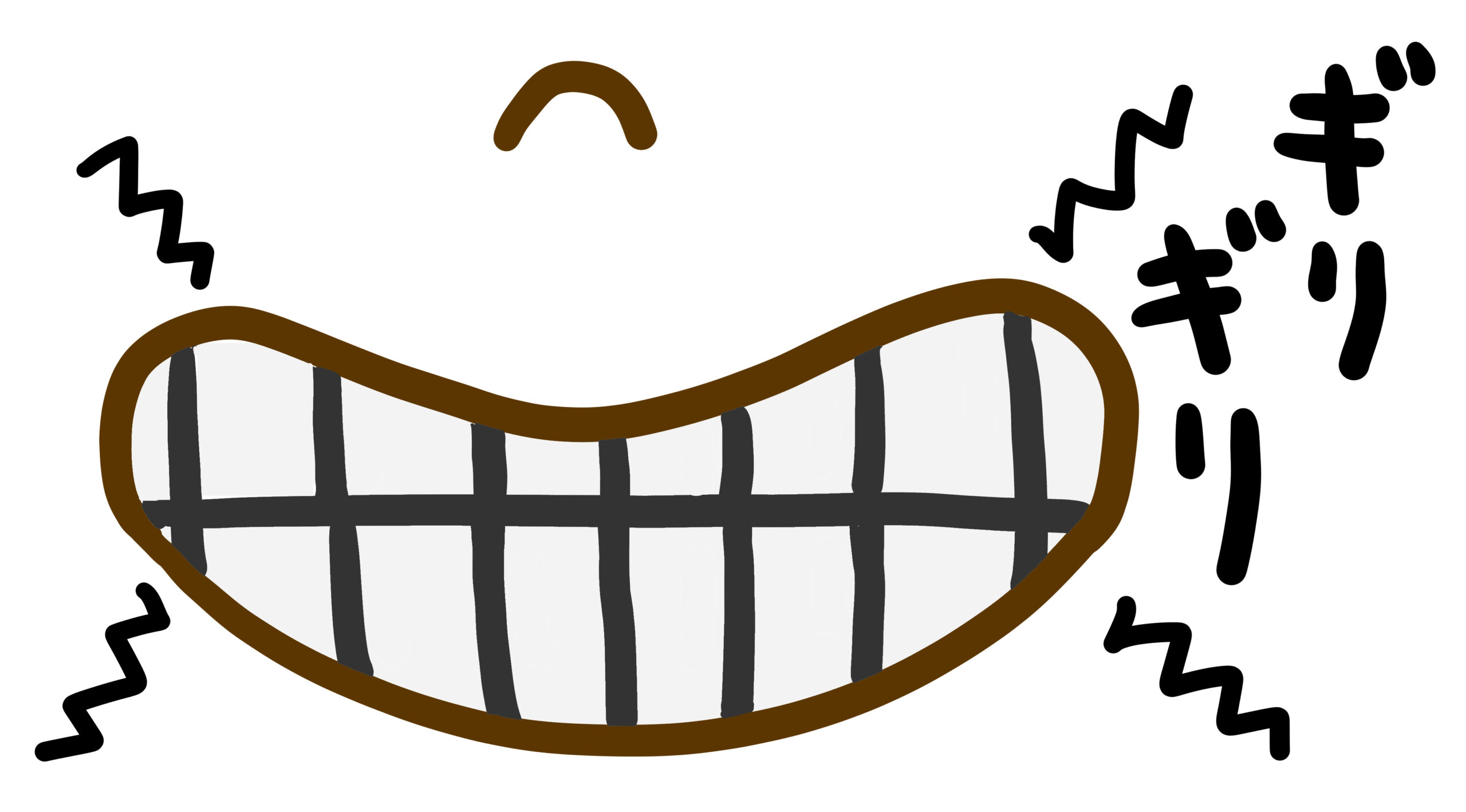

ストレスや集中時に無意識に「歯を食いしばる」「奥歯を噛みしめる」といったクセがある方は、顎から首、肩にかけての筋肉が常に緊張状態になっています。これらの筋肉はつながっているため、一箇所の過緊張が連鎖して肩こりの原因になります。特に朝起きたときに肩がこっている人は、睡眠中の食いしばりが影響している可能性も。気づかないうちに肩こりを悪化させているケースです。

5-2. 歯科医がすすめる噛みしめ対策とリラックス法

噛みしめの改善には、まず「気づく」ことが大切です。日中は「上下の歯は触れないのが自然」と意識するだけでも効果があります。寝ている間の食いしばりが強い場合は、歯科医院でマウスピースを作ってもらうのがおすすめです。また、アロマ・ストレッチ・マインドフルネスなどを取り入れて、日常的にリラックスする習慣を持つことで、噛みしめを減らし、肩こりも軽減しやすくなります。

【まとめ】

肩こりの主な原因は「姿勢の乱れ・ストレス・運動不足・眼精疲労・噛みしめ」など多岐にわたる

猫背やストレートネックなど、日常の姿勢が筋肉に負担をかけている

ストレスは自律神経を乱し、筋肉の緊張や血行不良を引き起こす

運動不足は血流悪化・筋力低下を招き、肩まわりに疲労が蓄積しやすい

噛みしめや眼精疲労など、一見関係なさそうな習慣も肩こりの隠れ原因に

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは肩こりに対するストレッチ方法などもお伝えしているので是非そちらもご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram