【元理学療法士監修】腰椎すべり症とは?原因・症状・治療法をわかりやすく解説

- 2025年09月26日

- カテゴリー:未分類

腰痛の原因の一つとして知られる「腰椎すべり症」。加齢や姿勢の悪さ、運動不足などさまざまな要因で発症しやすく、放っておくと慢性的な痛みやしびれにつながることもあります。本記事では、元理学療法士の監修のもと、腰椎すべり症の原因・症状・診断方法から、日常でできる対処法、病院での治療法までをわかりやすく解説します。自分に合ったケアを見つけたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

1. 腰椎すべり症とは?

1-1 腰椎すべり症の基本的な定義と種類

1-2 発症のメカニズムとよくある誤解

2. 原因とリスク要因

2-1 加齢・姿勢・遺伝などの主な原因

2-2 女性に多い?年代別リスクの違い

3. 症状と日常生活への影響

3-1 初期症状と見逃しやすいサイン

3-2 歩行困難・しびれなど進行時の症状

4. 診断と治療の選択肢

4-1 病院で行われる検査と診断方法

4-2 保存療法と手術療法の違いと選び方

5. 自宅でできる予防・改善法

5-1 理学療法士おすすめのストレッチと体操

5-2 痛みを悪化させない日常生活の工夫

1. 腰椎すべり症とは?

1-1 腰椎すべり症の基本的な定義と種類

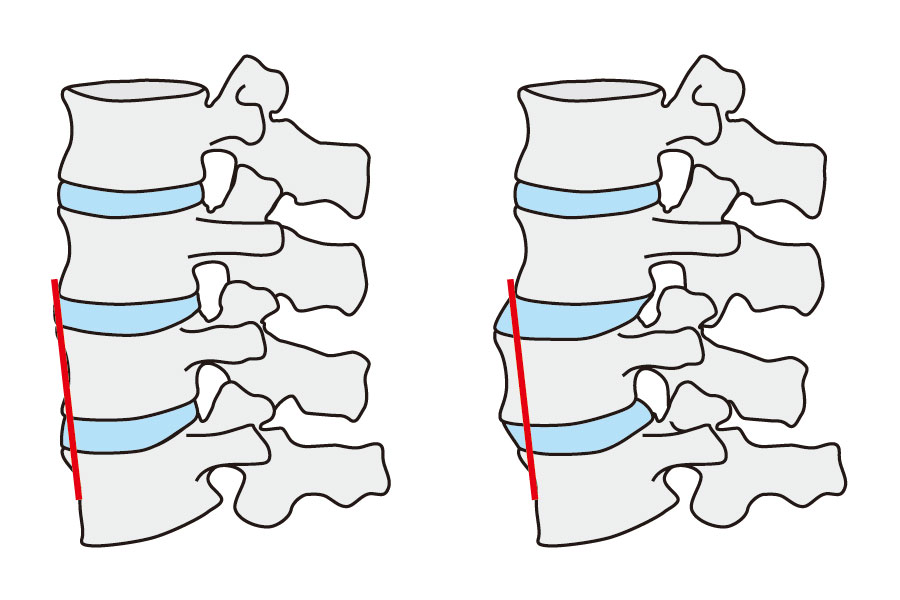

腰椎すべり症とは、腰椎(背骨の腰部分)が本来の位置から前方または後方にずれる状態を指します。このズレが神経を圧迫し、痛みやしびれなどを引き起こします。主に「変性すべり症(加齢によるもの)」と「分離すべり症(疲労骨折などによるもの)」の2つに分類されます。変性すべり症は特に中高年の女性に多く、分離すべり症はスポーツをする若者に見られるのが特徴です。正しい理解が早期発見と対策につながります。

1-2 発症のメカニズムとよくある誤解

腰椎すべり症は、椎間関節や椎間板の劣化により椎骨の安定性が失われ、前後に滑ることで発症します。「骨が折れている」と誤解されることもありますが、骨折ではなく“位置のズレ”が原因です。また、全てのすべり症が重症化するわけではありません。軽度の場合は無症状のこともあり、画像診断だけで不安になる必要はありません。症状の程度と生活への支障に応じた対処が重要です。

よく一緒に診断される、脊柱管狭窄症については下の記事からご覧ください。

歩くと痛い…腰部脊柱管狭窄症の初期症状とは?放置のリスクも解説 | 荒川沖姿勢改善整体アース

2. 原因とリスク要因

2-1 加齢・姿勢・遺伝などの主な原因

腰椎すべり症の主な原因は、加齢による椎間板や関節の変性です。長年の負担により腰椎の安定性が失われ、椎骨がずれてしまいます。猫背や反り腰といった不良姿勢、長時間の座り仕事、重いものを持つ動作などもリスクを高めます。また、遺伝的に関節が弱い体質の人や筋力の低下も影響することがあります。日々の生活習慣が積み重なることで、知らず知らずに進行しているケースも少なくありません。

2-2 女性に多い?年代別リスクの違い

腰椎すべり症は特に中高年の女性に多く見られます。閉経後のホルモンバランスの変化や筋力低下、骨粗しょう症などが影響して、腰椎の安定性が弱まりやすいからです。一方で、10代〜20代に多いのは「分離すべり症」で、スポーツによる疲労骨折が原因になることが多いです。年齢や性別、運動歴によってリスク因子が異なるため、自分のライフステージに合わせた予防が求められます。

3. 症状と日常生活への影響

3-1 初期症状と見逃しやすいサイン

腰椎すべり症の初期症状としては、腰のだるさや鈍痛、違和感などが現れます。立ちっぱなしや長時間歩行した後に腰が重くなる程度で、自覚しにくいことが多いのが特徴です。症状が軽度なうちは「ただの腰痛」と見逃されがちですが、無理を続けると進行する可能性があります。特に、朝起きたときの痛みや、前かがみで楽になる症状があれば、早めの受診を検討しましょう。

3-2 歩行困難・しびれなど進行時の症状

症状が進行すると、腰の痛みだけでなく、お尻や太もも、ふくらはぎにかけてのしびれや痛みが出現します。これは神経が圧迫されることによる「坐骨神経痛」や「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる症状で、数分歩くと足が痛くなり、休むと回復するのが特徴です。進行すれば日常生活に支障をきたし、階段の昇降や買い物すら困難になります。悪化する前の対処が重要です。

坐骨神経痛でお悩みなら当院へ!下からご予約が可能です!

4. 診断と治療の選択肢

4-1 病院で行われる検査と診断方法

腰椎すべり症の診断には、まず問診と視診、触診が行われます。次に、レントゲンで腰椎のずれの程度を確認し、必要に応じてMRIやCTで神経の圧迫状況を詳しく調べます。特にMRIは神経や椎間板の状態が明確に映るため、症状と画像を照らし合わせながら診断が下されます。早期診断のためにも、違和感を感じた時点で整形外科を受診することが大切です。

4-2 保存療法と手術療法の違いと選び方

治療法は大きく「保存療法」と「手術療法」に分かれます。保存療法では、薬物療法(痛み止め)、理学療法(ストレッチ・筋トレ)、コルセット装着などが中心です。多くの患者はこの段階で症状が改善します。一方、神経圧迫が強く、歩行困難や排尿障害がある場合は手術が検討されます。代表的な手術には「脊椎固定術」などがありますが、年齢や持病に応じた慎重な判断が必要です。

5. 自宅でできる予防・改善法

5-1 理学療法士おすすめのストレッチと体操

腰椎すべり症の予防・改善には、腰回りの筋肉を強化する運動が有効です。特に、腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルを鍛えることで、腰椎を支える力が向上します。仰向けで膝を立ててお腹を引き締める「ドローイン」や、四つ這い姿勢で手足を交互に上げる「バードドッグ」などがおすすめです。痛みが強い場合は無理をせず、できる範囲で継続することが大切です。

5-2 痛みを悪化させない日常生活の工夫

日常生活では、腰に負担をかけない姿勢や動作を意識しましょう。長時間の座位や前かがみの姿勢は避け、背筋を伸ばして座る習慣をつけることがポイントです。また、重いものを持つときは膝をしっかり曲げ、腰だけに負担がかからないようにしましょう。寝具も重要で、柔らかすぎるマットレスは避け、腰をしっかり支えるものを選ぶとよいでしょう。こうした日々の積み重ねが再発予防につながります。

【まとめ】

腰椎すべり症は、腰椎が本来の位置から前後にズレてしまう疾患で、加齢や姿勢不良が主な原因。

初期は軽い腰痛程度の症状でも、放置すると歩行困難や神経症状を引き起こすことがある。

診断にはレントゲンやMRIが用いられ、治療は保存療法が基本だが、重度の場合は手術も選択肢に。

理学療法士推奨のストレッチや体幹トレーニングで、症状の改善や予防が期待できる。

日常生活の姿勢改善や正しい動作習慣も、腰への負担を減らし、再発防止に効果的。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは腰痛に関する動画も上げておりますのでご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram