40肩・50肩はこう治す!肩関節周囲炎のリハビリ的な基本と効果的な運動法

四十肩・五十肩と呼ばれる「肩関節周囲炎」は、肩の痛みや可動域制限が特徴のつらい症状です。日常生活にも支障をきたすため、早期の適切なケアが重要です。本記事では、肩関節周囲炎の基本知識から、効果的なリハビリ運動、自宅でできるケア方法までをわかりやすく解説。医療や運動の専門知識がない方でも、実践しやすい内容となっています。再発を防ぎ、元の生活を取り戻すための第一歩にしましょう。

【目次】

1. 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)とは?

1-1:肩関節周囲炎の原因とメカニズム

1-2:よくある症状と進行ステージ

2. リハビリ開始のタイミングと注意点

2-1:痛みのある時期とリハビリの可否

2-2:リハビリ前に確認すべきポイント

3. 肩関節周囲炎の基本的なリハビリ法

3-1:可動域を広げるストレッチ法

3-2:肩周囲筋を鍛える軽い筋トレ

4. 自宅でできるセルフケアと生活の工夫

4-1:温熱療法とアイシングの使い分け

4-2:日常生活で避けたい動作と姿勢

5. リハビリの効果を高める習慣と継続法

5-1:継続しやすいリハビリ習慣の作り方

5-2:再発予防のために意識すべきこと

1. 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)とは?

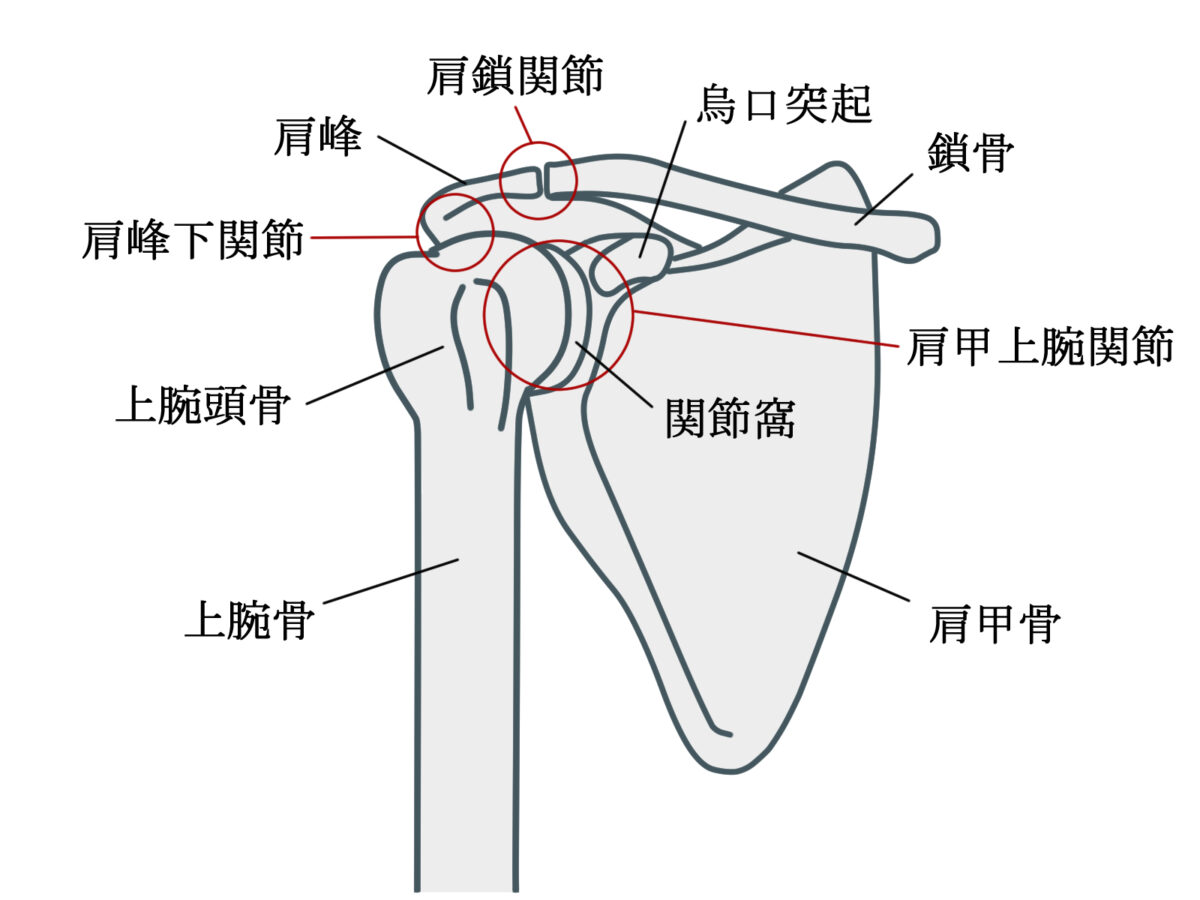

1-1:肩関節周囲炎の原因とメカニズム

肩関節周囲炎は、加齢や使いすぎ、姿勢不良などが原因で肩関節周囲の組織(腱、靱帯、関節包など)に炎症が起こる疾患です。40代以降に多く見られることから「四十肩」「五十肩」とも呼ばれます。肩は可動域が広い分、構造が複雑で負担がかかりやすい部位。関節の動きが悪くなることで血流が滞り、組織が硬化・癒着しやすくなるのが特徴です。早期対応を怠ると、慢性化して治療が長引くこともあるため、違和感を覚えたら早めの対処が大切です。

1-2:よくある症状と進行ステージ

肩関節周囲炎は、一般的に「急性期」「拘縮期」「回復期」の3段階に分かれます。急性期には激しい痛みがあり、夜間痛も特徴的です。拘縮期に入ると痛みは少し軽減しますが、肩の可動域が著しく制限され、服を着る・髪を結ぶなどの日常動作が困難になります。回復期になると少しずつ動きが戻りますが、完全回復には数か月〜1年以上かかることも。各時期に合わせた適切な対応が、改善への鍵を握ります。

肩関節周囲炎の原因に関するブログはこちらに書いておりますので気になる方はこちらもチェック✅

肩関節周囲炎とは?原因・症状・治し方をわかりやすく解説 | 荒川沖姿勢改善整体アース

2. リハビリ開始のタイミングと注意点

2-1:痛みのある時期とリハビリの可否

リハビリは、痛みの強い「急性期」には無理に行わないことが原則です。炎症がピークの時期に肩を動かすと、症状が悪化するリスクがあります。この時期は、安静とアイシングが中心になります。リハビリを本格的に始めるのは、痛みが和らぎ、拘縮が出てくる「拘縮期」からが基本です。痛みが完全に消えていなくても、可動域を維持する軽い運動は可能。医師や理学療法士の指導を受けながら、段階的に進めることが重要です。

2-2:リハビリ前に確認すべきポイント

リハビリを始める前には、まず整形外科で診断を受けましょう。類似の症状を持つ疾患(腱板断裂、石灰沈着性腱炎など)と区別する必要があります。また、どの時期にあるかを把握することで、リハビリの強度や方法を適切に選ぶことができます。自己判断で強いストレッチや運動を始めると、逆効果になる場合もあるため注意が必要です。症状の程度や生活背景に応じて、無理なく継続できる方法を選びましょう。

整形外科クリニックでも経験のある元理学療法士が拘縮期からのご相談も乗れます!

3. 肩関節周囲炎の基本的なリハビリ法

3-1:可動域を広げるストレッチ法

拘縮が始まったら、少しずつ関節の可動域を取り戻すストレッチが効果的です。たとえば「タオル体操」は、痛みが少ない範囲で肩を動かせるため安全です。タオルの両端を持って背中で上下に動かす運動や、壁を使って手を上にスライドさせる「壁這い運動」もおすすめです。無理に引っ張ったり勢いをつけたりせず、ゆっくり行うことがポイント。痛みが出た場合は中止し、別の運動に切り替える判断も大切です。

3-2:肩周囲筋を鍛える軽い筋トレ

肩周囲の筋力が低下すると、回復が遅れるだけでなく、再発のリスクも高まります。筋トレは低負荷・高頻回が基本です。たとえば、チューブを使った外転・内旋運動や、肘を90度に曲げた状態で壁に軽く押し当てる「アイソメトリック運動」などが有効です。1回の運動は5〜10回程度を目安に、痛みが出ない範囲で実施しましょう。筋トレは可動域訓練のあとに行うと、効果が高まります。

4. 自宅でできるセルフケアと生活の工夫

4-1:温熱療法とアイシングの使い分け

リハビリ効果を高めるためには、温熱療法とアイシングの使い分けが重要です。急性期には炎症が強いため、冷やすことで痛みを緩和できます。一方で、拘縮期以降は温めることで筋肉や関節が柔らかくなり、ストレッチ効果が向上します。お風呂や温湿布を利用すると良いでしょう。ただし、長時間の温熱や冷却は逆効果になる場合もあるので、1回15〜20分程度を目安に行いましょう。

4-2:日常生活で避けたい動作と姿勢

回復期であっても、日常動作の中には注意が必要なものがあります。特に、肩を無理に上げたり、重い荷物を持ち上げる動作は避けるべきです。また、猫背やスマホの使いすぎによる前傾姿勢も、肩の可動域を狭める原因になります。パソコン作業時は肘を支える、肩に負担の少ない姿勢を意識するなど、日常生活でも肩をいたわる工夫が大切です。環境を整えることも、リハビリの一環です。

5. リハビリの効果を高める習慣と継続法

5-1:継続しやすいリハビリ習慣の作り方

リハビリは継続が最も重要です。一気に回復を狙うのではなく、毎日少しずつ行うことが肩の機能回復につながります。おすすめは「時間を決めて行う」「習慣化しやすいタイミングに組み込む」こと。たとえば、朝起きた直後やお風呂上がりなど、筋肉がほぐれた状態で取り組むと、効果も高まります。リハビリ用の記録ノートやアプリを使うと、モチベーションの維持にも役立ちます。

5-2:再発予防のために意識すべきこと

肩関節周囲炎は、一度治っても再発するケースがあります。再発予防には、肩まわりの柔軟性と筋力の維持が不可欠です。また、デスクワークやスマホ操作で肩を固めないよう、こまめに姿勢をリセットする意識も重要です。日常生活の中で「肩を動かす」「肩に負担をかけない」行動を自然に取り入れることが、再発防止につながります。セルフケアを習慣化し、健康な肩を長く保ちましょう。

【まとめ】

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)は、段階に応じたリハビリ対応が重要

リハビリは痛みが落ち着いてからが本番!医師の診断と指導を受けて開始する

基本のリハビリは「可動域訓練」と「軽い筋トレ」からスタート

日常生活では、温冷療法や姿勢改善などセルフケアも積極的に取り入れる

毎日コツコツ継続がリハビリ成功のカギ!習慣化と再発予防の意識を忘れずに

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムではストレッチや筋トレ方法などの紹介もしていますので是非ご覧ください!

当院インスタグラム:Instagram