脛の前が痙攣するのは歩き方が原因?知らないと危険な5つの理由と改善法

歩いていると「脛の前がピクピク痙攣する」「スネが張って痛い」と感じることはありませんか?

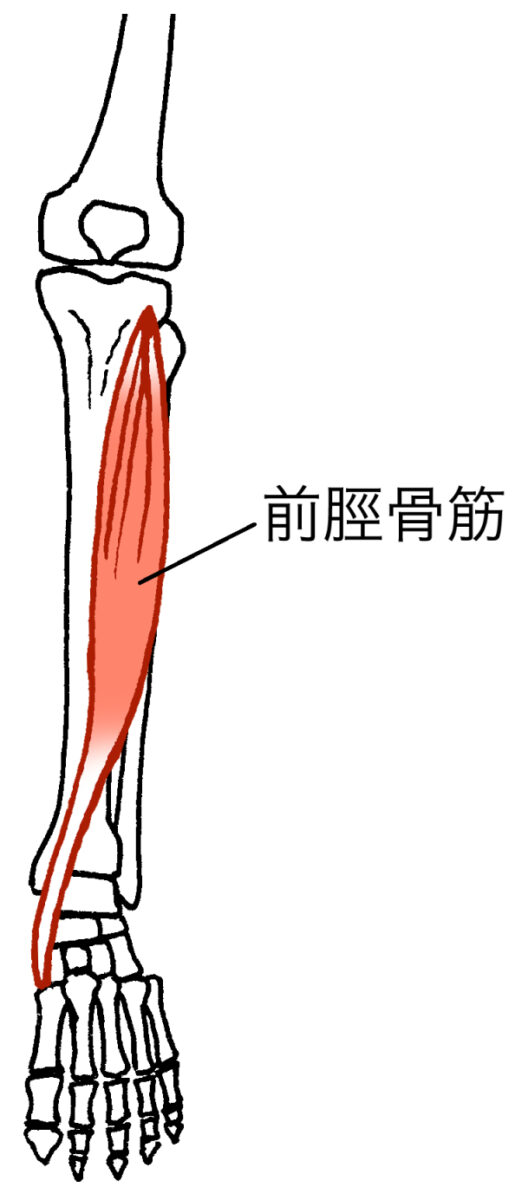

実はその原因、多くの場合“歩き方のクセ”にあります。筋肉の使い方や姿勢のバランスが崩れると、脛の前(前脛骨筋)に過度な負担がかかり、痙攣や痛みを引き起こすのです。

この記事では、脛の前が痙攣する5つの主な理由と、今すぐできる改善法を分かりやすく解説します。正しい歩き方を身につけて、快適に歩ける体を取り戻しましょう。

1.脛の前が痙攣するのはどこの筋肉?

1-1 前脛骨筋とは?スネの前の重要な筋肉

1-2 前脛骨筋が痙攣すると起きる症状と危険サイン

2.脛の前が痙攣する主な理由

2-1 間違った歩き方(つま先重心・引きずり歩き)

2-2 筋肉疲労・水分不足・ミネラルバランスの乱れ

3.歩き方が原因で起こる負担のメカニズム

3-1 つま先で歩くクセが前脛骨筋を酷使する理由

3-2 正しい重心移動で筋肉への負担を軽減する方法

4.脛の痙攣を予防・改善するストレッチとケア

4-1 自宅でできる前脛骨筋ストレッチ

4-2 お風呂・マッサージ・フォームローラーでの回復法

5.歩き方を根本から見直すポイント

5-1 正しい姿勢と足の着地位置を意識するコツ

5-2 トレーナー推奨!理想的な歩き方トレーニング法

1.脛の前が痙攣するのはどこの筋肉?

1-1 前脛骨筋とは?スネの前の重要な筋肉

脛の前にある「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」は、足首を上に持ち上げる働きをする筋肉です。歩くときにつま先を上げたり、階段を上がるときに足を持ち上げたりする際に使われます。この筋肉が硬くなったり疲労したりすると、スネの前がピクピク痙攣することがあります。特にデスクワーク後や運動不足の人は筋肉の柔軟性が低下しやすく、少しの歩行でも前脛骨筋に負担がかかりやすくなります。

1-2 前脛骨筋が痙攣すると起きる症状と危険サイン

前脛骨筋が痙攣すると、「スネの前がピクピクする」「歩くとズキズキ痛む」などの症状が現れます。初期段階では軽い筋肉の興奮ですが、放置するとシンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)や腱炎を引き起こすこともあります。夜間に痙攣する場合は、ミネラル不足や脱水、血流不良が関係している可能性もあります。頻繁に痙攣する場合は、体の使い方を見直すことが重要です。

2.脛の前が痙攣する主な理由

2-1 間違った歩き方(つま先重心・引きずり歩き)

つま先重心で歩く癖や、足を引きずるように歩くクセは、前脛骨筋に過度な緊張を与えます。特にハイヒールや硬い靴を履いている人は、足首の動きが制限され、筋肉が常に収縮状態に。結果として、歩行中にスネの前が痙攣したり、だるさを感じたりするようになります。正しい歩き方のポイントは、かかとから着地し、重心を自然に前へ移動させること。これにより前脛骨筋の負担を大幅に軽減できます。

ご自身に合った歩き方の提案もできますので当院の施術も体験ください!

2-2 筋肉疲労・水分不足・ミネラルバランスの乱れ

筋肉の痙攣は、歩き方以外にも体内のコンディションが影響します。水分不足やナトリウム・カリウム・マグネシウムといった電解質の乱れは、筋肉の興奮を高めてしまいます。また、長時間の立ち仕事や激しい運動後も、筋肉疲労によって痙攣が起こりやすくなります。水分補給だけでなく、バナナやナッツ、海藻類などでミネラルをバランスよく摂取することが予防につながります。

3.歩き方が原因で起こる負担のメカニズム

3-1 つま先で歩くクセが前脛骨筋を酷使する理由

つま先歩きの人は、歩行のたびに前脛骨筋を使って足首を上に引き上げています。本来であれば、ふくらはぎや太ももの筋肉と協調して力を分散するのですが、姿勢や重心のズレによりスネの筋肉ばかりが働いてしまうのです。歩行中の姿勢を意識するだけでも、前脛骨筋への負担を軽減できます。

3-2 正しい重心移動で筋肉への負担を軽減する方法

正しい歩行では、かかとから着地し、足の裏全体を使って重心をつま先へと移動させます。この歩行を意識すると、ふくらはぎや太ももの筋肉も自然に使われ、前脛骨筋だけに負担が集中しません。また、背筋を伸ばし、骨盤を立てた姿勢を保つことで、全身のバランスが整い、筋肉の働きがスムーズになります。

4.脛の痙攣を予防・改善するストレッチとケア

4-1 自宅でできる前脛骨筋ストレッチ方法

ストレッチは、前脛骨筋の疲労回復に最も効果的です。まずは、床に正座してスネの前をゆっくり伸ばす「正座ストレッチ」。次に、椅子に座って足首を軽く内側へ倒すストレッチ。最後に、壁に手をついて足の甲を伸ばす「壁押しストレッチ」。どれも無理なく30秒程度行うのがコツです。日常的に行うことで、筋肉の柔軟性が高まり、痙攣の再発防止にも役立ちます。

4-2 お風呂・マッサージ・フォームローラーでの回復法

お風呂に浸かって血行を促すことも、前脛骨筋の回復に効果的です。入浴後は、手のひらでスネの外側から内側へ向けてやさしくマッサージしましょう。また、フォームローラーを使ってスネの横を転がすと、筋膜の癒着が取れ、筋肉がリラックスします。強く押しすぎず、痛気持ちいい程度で行うのがポイント。定期的なケアで筋肉の硬さを防ぎ、痙攣しにくい状態を保てます。

ストレッチの基本的な方法を知りたい方はこちらもチェック✅

初心者必見!ストレッチの基本と正しいやり方を徹底解説【完全ガイド】 | 荒川沖姿勢改善整体アース

5.歩き方を根本から見直すポイント

5-1 正しい姿勢と足の着地位置を意識するコツ

歩行中の姿勢を見直すだけで、前脛骨筋への負担は大きく変わります。背筋を伸ばし、顎を軽く引き、骨盤を立てた状態で歩くことが基本です。足の着地は「かかと → 土踏まず → つま先」の順に行い、足全体で地面を押し出すイメージを持ちましょう。これにより重心が安定し、スネの筋肉が過剰に使われることを防げます。

5-2 トレーナー推奨!理想的な歩き方トレーニング法

理想的な歩行を習得するには、軽いトレーニングも効果的です。例えば「かかと上げ運動」や「つま先上げ運動」は、前脛骨筋とふくらはぎのバランスを整えます。10回×2セットを目安に行うことで、筋肉の柔軟性と安定性が向上します。また、鏡の前で姿勢を確認しながらウォーキングを練習すると、正しいフォームを体に覚えさせることができます。継続が最大のカギです。

【まとめ】

脛の前が痙攣する原因の多くは「歩き方のクセ」や「前脛骨筋の使いすぎ」

水分・ミネラル不足や筋肉疲労も痙攣を引き起こす要因

正しい歩行姿勢(かかとからつま先への重心移動)が予防のカギ

ストレッチ・温浴・マッサージで筋肉を柔らかく保つことが重要

正しい歩き方を身につければ、痙攣だけでなく脚全体の疲労も軽減できる

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでは歩き方のコツなどもお伝えしていますのでそちらもご活用ください!

当院インスタグラム:Instagram