梨状筋症候群とは?原因・症状・治し方を専門家が徹底解説!

- 2025年09月02日

- カテゴリー:腰痛

お尻から足にかけてのしびれや痛みに悩んでいませんか?もしかすると、それは「梨状筋症候群」かもしれません。この症状は坐骨神経を圧迫することで起こり、放置すると慢性的な痛みにつながることも。本記事では、梨状筋症候群の基礎知識から原因、主な症状、セルフケア法、治療法まで、専門的な視点でわかりやすく解説します。再発を防ぐためのポイントも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.梨状筋症候群とは?

1-1. 梨状筋と坐骨神経の関係

1-2. 梨状筋症候群の定義と診断基準

2.梨状筋症候群の原因

2-1. 姿勢の悪化・長時間の座位による影響

2-2. 筋肉の使いすぎ・スポーツ障害

3.主な症状とセルフチェック法

3-1. どんな痛み・しびれが出るのか?

3-2. 自宅でできる簡単セルフチェック法

4.治療法と改善アプローチ

4-1. 整形外科・整骨院での治療法

4-2. 自宅でできるストレッチと運動療法

5.再発予防と生活習慣の見直し

5-1. 日常で気をつけるべき姿勢と習慣

5-2. 筋肉バランスを整えるトレーニング

1.梨状筋症候群とは?

1-1. 梨状筋と坐骨神経の関係

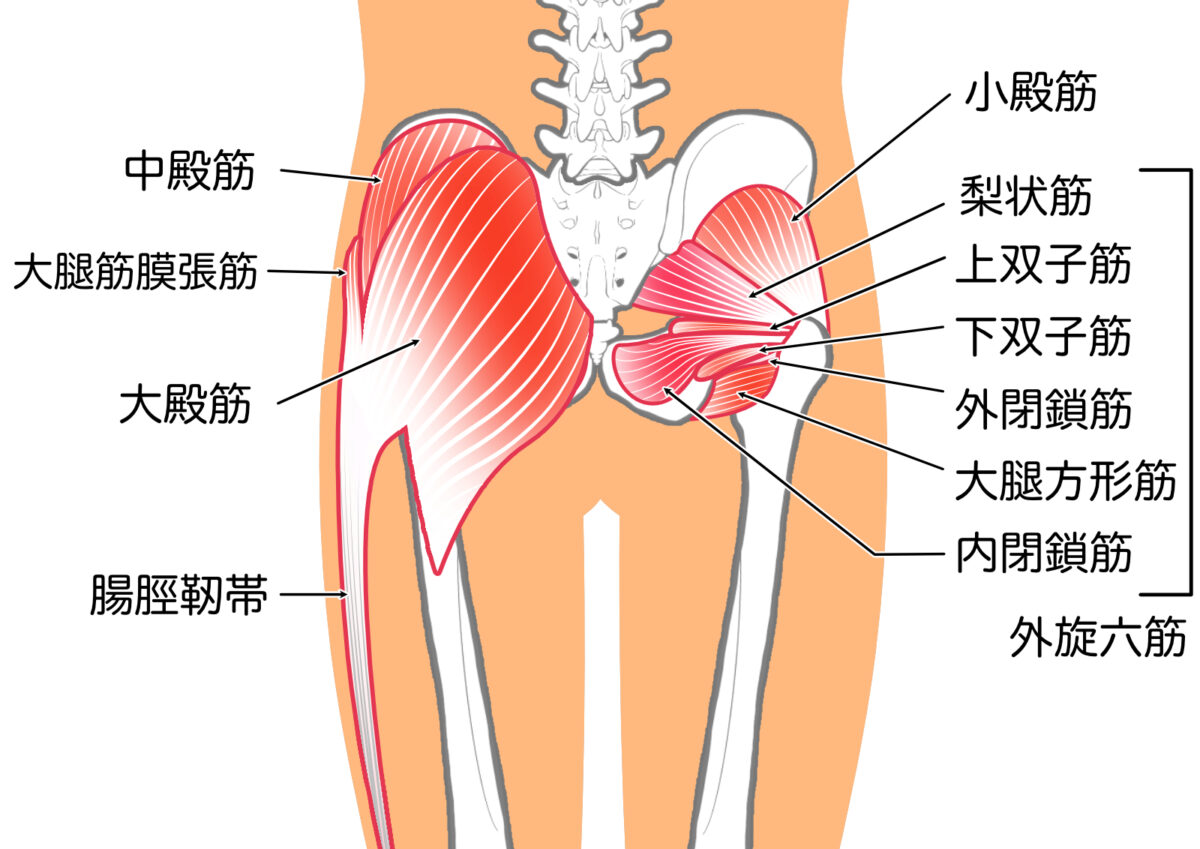

梨状筋は、骨盤の内部にある小さな筋肉で、お尻の深部に位置しています。この筋肉のすぐ下を通るのが坐骨神経です。梨状筋が硬くなる、炎症を起こすなどして厚みが増すと、その真下を通る坐骨神経を圧迫してしまいます。これが、梨状筋症候群の主な原因です。坐骨神経は下肢へと伸びる大きな神経であり、その圧迫が続くと、お尻から脚にかけての痛みやしびれ、だるさなどの症状を引き起こします。

1-2. 梨状筋症候群の定義と診断基準

梨状筋症候群は、腰椎や椎間板に異常がないにもかかわらず、坐骨神経痛のような症状が出ることが特徴です。診断は排他的で、MRIやレントゲンで他の病気(椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など)を除外した上で、圧痛点の触診や徒手検査(FAIRテストなど)により判定されます。明確な画像診断が難しいため、臨床経験や身体所見が重要になります。

2.梨状筋症候群の原因

2-1. 姿勢の悪化・長時間の座位による影響

長時間のデスクワークや車の運転など、座りっぱなしの生活は梨状筋に大きな負担をかけます。特に、猫背や骨盤が後傾した悪い姿勢では、梨状筋が過度に緊張し、坐骨神経を圧迫しやすくなります。また、柔らかすぎる椅子や斜めに座るクセなども、梨状筋症候群を悪化させる要因です。日常生活の中で気づかぬうちに発症するケースも多く、注意が必要です。

2-2. 筋肉の使いすぎ・スポーツ障害

ランニングや自転車、バスケットボールなど、下半身を酷使するスポーツでは、梨状筋に過剰な負荷がかかることがあります。特に準備運動やクールダウンを怠ると、筋肉が硬直しやすく、炎症が起きるリスクが高まります。また、体の左右バランスが悪いフォームで繰り返し動作を行うことで、片側だけに負担が集中し、症候群を引き起こす場合もあります。

3.主な症状とセルフチェック法

3-1. どんな痛み・しびれが出るのか?

梨状筋症候群の主な症状は、お尻の深部に感じる鈍い痛みや、太もも・ふくらはぎにかけてのしびれです。特に、長時間座っていた後に立ち上がる際や、階段の上り下りなどで症状が悪化しやすい傾向があります。腰には痛みが出ないことが多く、坐骨神経痛と似ているものの原因部位が異なります。痛みは片側に出ることが多く、歩行にも支障をきたすことがあります。

3-2. 自宅でできる簡単セルフチェック法

自宅で簡単にできるチェック法として「FAIRテスト」があります。仰向けに寝た状態で膝を曲げ、足を内側に倒しながら太ももを反対側へクロスさせます。このとき、お尻に鋭い痛みが走る場合は梨状筋症候群の可能性があります。また、座った状態で片脚をもう一方の膝の上に乗せ、軽く前傾して痛みが出るか確認するのも有効です。痛みが強い場合は医療機関を受診しましょう。

4.治療法と改善アプローチ

4-1. 整形外科・整骨院での治療法

整形外科では、まず他の疾患を除外したうえで、消炎鎮痛剤や筋弛緩薬などの処方が行われます。併せて、理学療法士によるストレッチ指導や、電気治療(干渉波・低周波など)も有効です。整骨院や接骨院では、手技による筋膜リリースや骨盤矯正などを用いて、筋肉の緊張緩和を図ります。症状が慢性化している場合は、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。

当院の予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

4-2. 自宅でできるストレッチと運動療法

梨状筋をゆるめるためのストレッチは、自宅でも簡単に行えます。例えば、仰向けで片膝を反対の肩に引き寄せる「膝抱えストレッチ」や、座った状態で片脚を膝に乗せ前傾する「坐骨ストレッチ」などが効果的です。さらに、股関節まわりの筋力を高めるトレーニング(ヒップリフト、クラムシェル等)を併用すると、症状の再発予防にもつながります。

当院のInstagramではストレッチも紹介しています:Instagram

5.再発予防と生活習慣の見直し

5-1. 日常で気をつけるべき姿勢と習慣

再発を防ぐには、日常の姿勢改善が不可欠です。長時間座る場合は、骨盤を立てて座るよう意識し、クッションやフットレストなどを活用すると良いでしょう。また、1時間ごとに立ち上がってストレッチを行うなど、血流を促す習慣も重要です。柔らかすぎるソファや床座りは避け、腰やお尻に負担をかけない生活環境づくりを心がけましょう。

5-2. 筋肉バランスを整えるトレーニング

再発防止には、梨状筋だけでなく周囲の筋肉(中殿筋・大腿筋膜張筋・体幹)をバランスよく鍛えることが大切です。片脚立ちやバランスボールを使った体幹トレーニング、ウォーキングなどを日常的に取り入れましょう。筋肉の柔軟性と安定性を高めることで、坐骨神経への圧迫を防ぎ、痛みの出にくい身体へと改善していくことができます。

以下は、初心者のための筋トレ方法を紹介したページになりますので合わせてご覧ください。

【初心者必見】筋トレの始め方完全ガイド|自宅&ジムのメニューも解説! | 荒川沖姿勢改善整体アース

【まとめ】

・梨状筋症候群は、お尻の深部にある梨状筋が坐骨神経を圧迫することで発症する症状でしびれが特徴

・長時間の座位などが主な原因であり、特に姿勢の悪さや柔軟性の欠如が要因

・症状としてはお尻や太もものしびれ・痛みが中心でセルフチェックでもある程度の判断が可能

・治療には整形外科でのリハビリや投薬、整骨院での手技療法、自宅でのストレッチや筋トレなどを組み合わせるのが効果的

・再発防止のためには、正しい姿勢を習慣化し、筋肉の柔軟性とバランスを保つ生活習慣を継続することが重要

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムでもストレッチ方法を紹介しておりますのでそちらもご覧ください。

当院インスタグラム:Instagram