後脛骨筋機能不全とは?症状・原因・治療法をわかりやすく解説!

- 2025年09月25日

- カテゴリー:未分類

「足が痛い」「土踏まずが崩れてきた」そんな症状に悩まされていませんか?その原因のひとつが後脛骨筋機能不全(こうけいこつきんきのうふぜん)かもしれません。この病気は、放置すると扁平足の進行や歩行困難を引き起こす可能性もあります。この記事では、後脛骨筋機能不全の症状・原因・診断・治療法・予防法をわかりやすく解説します。

目次

1.後脛骨筋機能不全とは

1-1. 後脛骨筋とは?その役割と重要性

1-2. 機能不全になると何が起こるのか?

2.主な症状と進行段階

2-1. 初期症状:足の内側の痛みや腫れ

2-2. 重症化:扁平足・歩行障害・関節変形

3.原因となりやすい要因

3-1. 加齢・肥満・スポーツによる負担

3-2. 関連疾患(糖尿病・関節リウマチなど)との関係

4.診断方法と検査内容

4-1. 整形外科で行われる診察と視診

4-2. 画像診断(X線・MRI・超音波検査)での確認

5.治療法と日常生活での対策

5-1. 保存療法:インソール・装具・リハビリ

5-2. 手術療法とその後のリハビリについて

1.後脛骨筋機能不全とは

1-1. 後脛骨筋とは?その役割と重要性

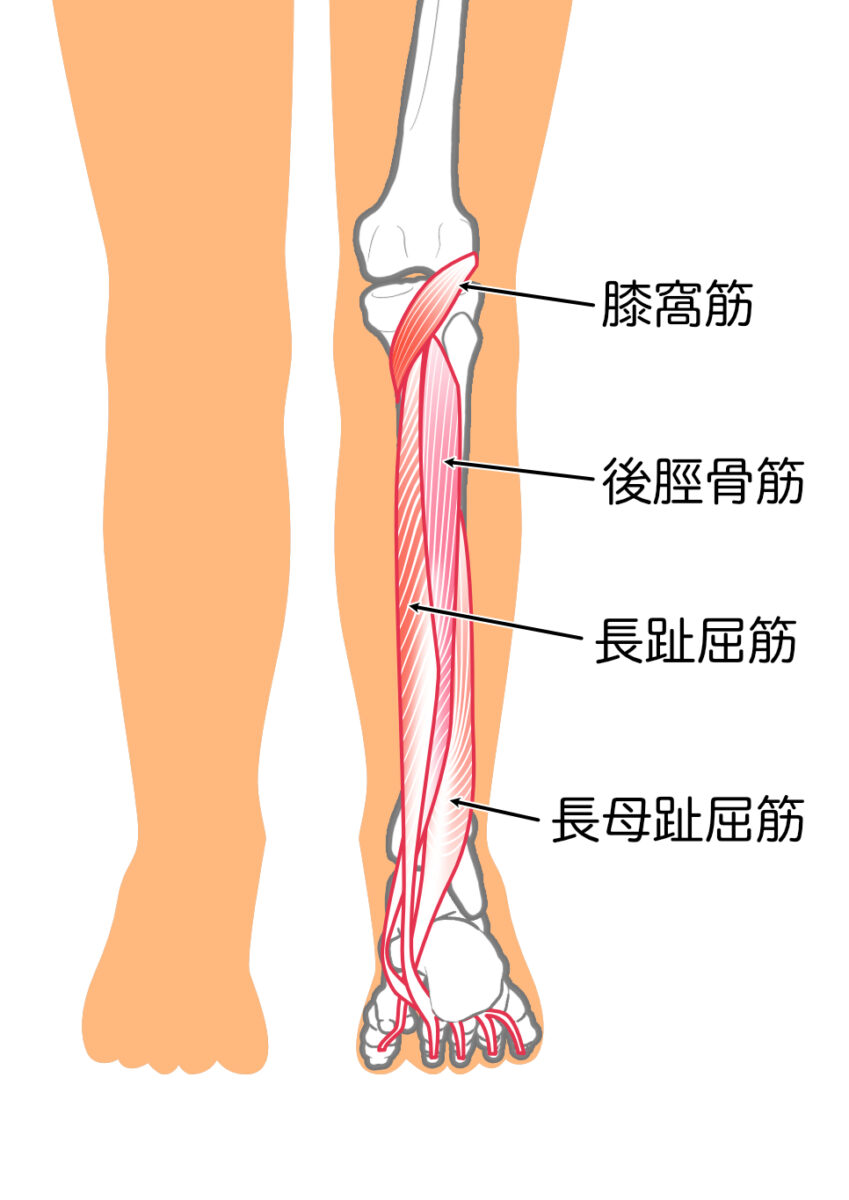

後脛骨筋は、ふくらはぎの奥深くにある筋肉で、足の内側に伸びて土踏まず(アーチ)を支える重要な役割を果たしています。この筋肉が正常に働くことで、歩く・立つ・走るといった日常動作がスムーズに行えます。後脛骨筋が弱くなったり損傷を受けたりすると、アーチの支えが失われ、足の構造にゆがみが生じます。これが「後脛骨筋機能不全」と呼ばれる状態で、放っておくと慢性的な痛みや扁平足などの問題へと進行する可能性があります。

1-2. 機能不全になると何が起こるのか?

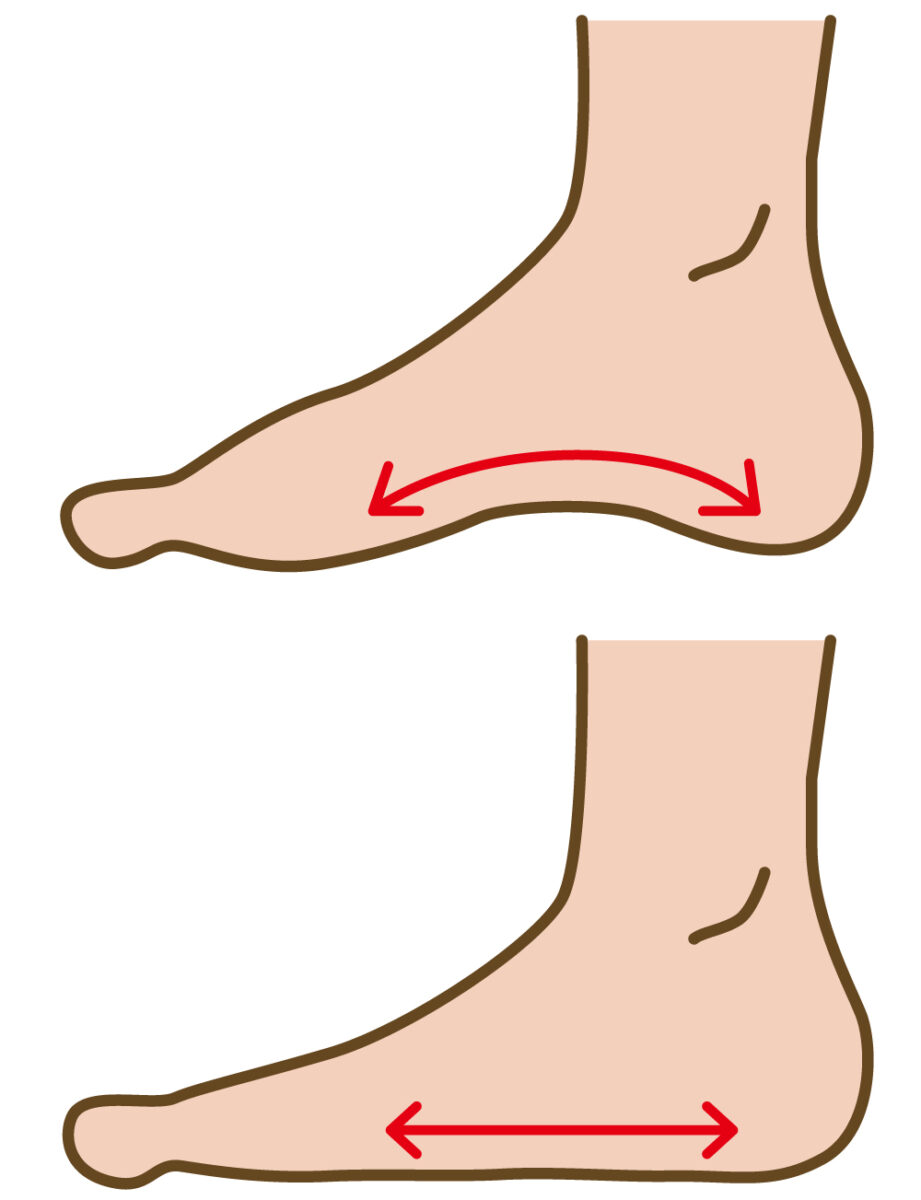

後脛骨筋の機能が低下すると、土踏まずを支える力が弱まり、足のアーチが崩れていきます。初期は軽い痛みや違和感程度ですが、進行すると足首の内側に強い痛みや腫れが現れ、扁平足が顕著になります。さらに重症化すると、足首やかかとの関節に負担がかかり、変形や歩行困難を招くケースもあります。また、一度崩れたアーチは自然には戻りにくく、早期の対応が極めて重要です。症状が悪化する前に気づき、適切な診断と治療を受けることがカギとなります。

偏平足に関する記事はこちら

偏平足がつらい…原因から治し方まで徹底解説!今日からできるセルフケア | 荒川沖姿勢改善整体アース

2.主な症状と進行段階

2-1. 初期症状:足の内側の痛みや腫れ

後脛骨筋機能不全の初期には、足の内くるぶし付近(内果)や土踏まずに鈍い痛みが現れます。特に長時間の歩行や立ち仕事の後に痛みが強くなる傾向があります。また、内側の腱に炎症が起きて腫れることもあります。初期段階では、外見上は目立った変形がなく、疲労や軽い捻挫と誤解されることも少なくありません。この段階での発見と治療が、進行を防ぐために非常に重要です。早期の対応によって、保存療法のみで改善できる可能性が高まります。

2-2. 重症化:扁平足・歩行障害・関節変形

症状が進行すると、土踏まずが潰れて扁平足が明らかになり、足の外見にも変化が出てきます。かかとが外側に倒れるように変形し、歩行バランスが崩れるため、膝や腰にも負担が波及します。さらに重症になると、足首の関節が変形して痛みが常に続くようになり、普通の靴が履けない、長く歩けないといった日常生活への支障が出ます。変形が固定されると、保存療法では対応が難しくなり、手術を検討せざるを得ないケースもあります。

3.原因となりやすい要因

3-1. 加齢・肥満・スポーツによる負担

後脛骨筋機能不全の主な原因は、筋肉や腱への慢性的な負荷です。加齢に伴って筋力が低下することが一因ですが、特に中高年の女性に多く見られます。また、肥満や体重の急増も、足に大きな負担をかけるためリスク要因となります。さらに、ジャンプや方向転換が多いスポーツ(バスケットボール、テニスなど)では、繰り返しの動きによって腱が傷つき、炎症や断裂を引き起こすこともあります。日常的な身体の使い方にも注意が必要です。

ご自身の体の使い方を知りたい方は、当院に是非ご予約を!

3-2. 関連疾患(糖尿病・関節リウマチなど)との関係

後脛骨筋機能不全は、他の慢性疾患とも関連があります。特に糖尿病では神経障害や血流障害により、筋肉や腱が弱くなりやすく、足の異常にも気づきにくくなります。また、関節リウマチなどの自己免疫疾患は、関節や腱を直接的に侵食し、炎症や変形を引き起こします。予防的なフットケアも有効とされています。

4.診断方法と検査内容

4-1. 整形外科で行われる診察と視診

診断にはまず、整形外科での問診と視診が行われます。歩き方や立ち姿勢、土踏まずの高さなどを観察し、左右差や変形の有無を確認します。内くるぶしの周辺を押して痛みがあるか、つま先立ちが可能かなどの動作確認も重要な診断材料です。特に片足でのつま先立ちが困難な場合、後脛骨筋機能不全の可能性が高くなります。医師はこれらの情報をもとに、さらに詳しい検査が必要かどうかを判断します。

4-2. 画像診断(X線・MRI・超音波検査)での確認

視診や触診に加えて、画像診断が行われることが一般的です。X線検査では骨の位置や関節の変形を確認でき、扁平足の進行度も把握できます。MRIでは筋肉や腱の損傷の程度が詳しくわかるため、手術が必要かどうかの判断材料になります。超音波検査は腱の動きをリアルタイムで確認できる点が特徴で、被ばくもなく手軽に行えるため、初期診断に適しています。これらの検査を組み合わせて、正確な診断を行います。

5.治療法と日常生活での対策

5-1. 保存療法:インソール・装具・リハビリ

初期~中期の後脛骨筋機能不全には、保存療法が基本となります。足底板(インソール)はアーチを支え、痛みの軽減や進行予防に効果的です。足首の装具(AFO)を使用することで、負担のかかる動きを制限し、炎症を抑えることもできます。また、理学療法士の指導のもとで行うリハビリテーションでは、後脛骨筋や周辺筋肉の強化を目指します。こうした治療を継続的に行うことで、多くのケースで症状の改善が期待できます。

5-2. 手術療法とその後のリハビリについて

保存療法で改善しない場合や、変形が進行している場合には手術療法が検討されます。手術内容は状態により異なりますが、腱の移行術や骨の矯正術、関節固定術などがあります。手術後は一定期間のギプス固定や、段階的なリハビリテーションが必要です。リハビリでは歩行訓練や筋力回復、柔軟性の向上などを目指し、再発防止にもつながります。術後の経過には個人差があるため、医師と密に相談しながら治療を進めましょう。

【まとめ】

- 後脛骨筋は足のアーチを支える重要な筋肉であり、その機能不全は扁平足や歩行障害の原因となる。

- 初期症状は足の内側の痛みや腫れから始まり、放置すると関節変形や慢性的な痛みに進行する。

- 原因には加齢、肥満、スポーツによる負担、糖尿病や関節リウマチなどの疾患が関与する。

- 診断には視診・触診に加え、X線やMRI、超音波などの画像検査が有効である。

- 治療は保存療法(インソール・装具・リハビリ)を中心に、進行度によっては手術も検討される。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、 当院インスタグラムでは様々なストレッチや筋トレ方法も紹介していますので、是非ご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram