【元理学療法士監修】変形性股関節症とは?症状・原因・治療法をわかりやすく解説!

- 2025年09月30日

- カテゴリー:未分類

変形性股関節症は、歩行時の痛みや動きにくさを引き起こす代表的な関節疾患のひとつです。特に中高年の女性に多く見られ、放置すると日常生活に支障をきたすことも。本記事では、元理学療法士が専門的な知見をもとに、変形性股関節症の症状や原因、治療法から予防のポイントまでをわかりやすく解説します。早期発見・早期対策のための正しい知識を身につけましょう。

【目次】

1. 変形性股関節症とは?

1-1. 股関節の役割と構造について

1-2. 変形性股関節症の基本的な定義

2. 症状と進行度のステージ

2-1. 初期に見られる主な症状

2-2. 進行するとどうなる?重症化のサイン

3. 原因とリスク要因

3-1. 加齢や体重、遺伝的な影響

3-2. 先天性股関節脱臼や生活習慣との関係

4. 治療法とリハビリテーション

4-1. 保存療法(運動・薬・装具など)

4-2. 手術療法(人工股関節置換術など)の選択肢

5. 予防と日常生活の工夫

5-1. 股関節に優しい運動・ストレッチ

5-2. 椅子の選び方や生活習慣の見直し

1. 変形性股関節症とは?

1-1. 股関節の役割と構造について

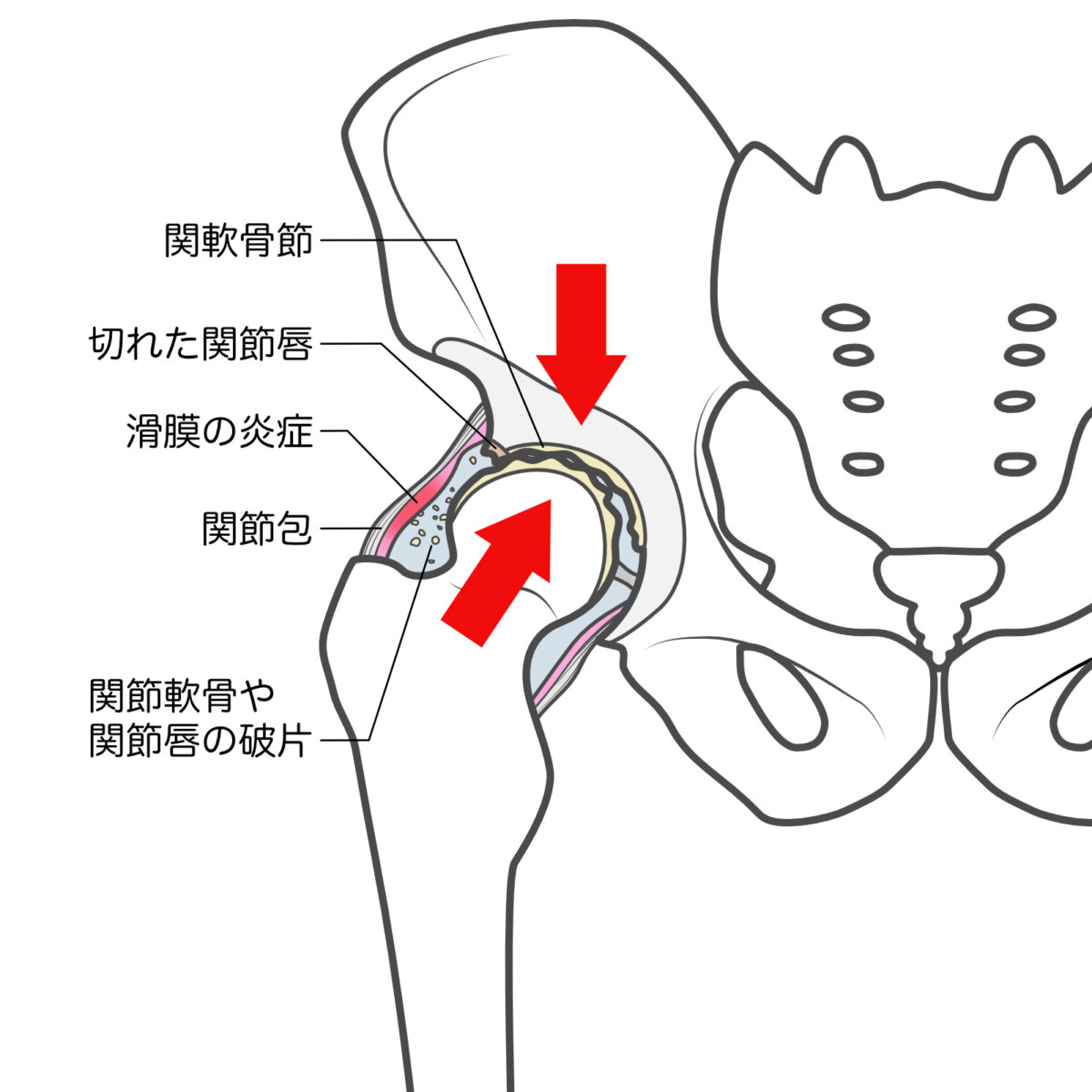

股関節は、骨盤と大腿骨をつなぐ重要な関節で、体重を支えながら滑らかな動作を可能にします。ボールとソケットのような構造(球関節)をしており、広い可動域と安定性を兼ね備えています。軟骨が関節の動きをスムーズに保つ役割を果たしていますが、加齢や負担の蓄積により摩耗すると、動作時の痛みや可動域の制限が生じます。変形性股関節症は、こうした軟骨のすり減りによって関節が変形し、痛みや機能障害を引き起こす状態を指します。

似たような疾患で臼蓋形成不全というものもあります。合わせてチェックしてみて下さい。

臼蓋形成不全とは?症状・原因・治療法をわかりやすく解説 | 荒川沖姿勢改善整体アース

1-2. 変形性股関節症の基本的な定義

変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)は、股関節の軟骨がすり減って関節の構造が変形し、痛みや歩行障害を引き起こす疾患です。初期は違和感や立ち上がり時の痛みから始まり、進行すると階段の昇降や長時間の歩行が困難になります。女性や中高年層に多く見られ、日本では特に「先天性股関節脱臼」の既往歴がある人に発症率が高いとされています。進行すると人工関節手術が必要になることもあり、早期の対策が重要です。

2. 症状と進行度のステージ

2-1. 初期に見られる主な症状

初期の変形性股関節症では、「股関節の違和感」や「立ち上がり時の痛み」が主な症状です。長時間の歩行後に鈍い痛みを感じたり、靴下を履くときに股関節の動きに制限を感じることがあります。まだ軟骨の損傷が軽度なため、休息すれば痛みが軽減することが多く、見逃されやすい段階でもあります。この時期に気づき、日常生活の工夫や運動療法を取り入れることで、進行を遅らせることが可能です。

体の動かし方、痛みが気になる方は当院での施術も試してみてはどうでしょうか?

2-2. 進行するとどうなる?重症化のサイン

進行した変形性股関節症では、痛みが慢性化し、安静時や夜間にも感じるようになります。関節の隙間が狭くなり、可動域がさらに制限されるため、足を開く・回すといった動作が難しくなります。また、股関節周囲の筋力低下により歩行が不安定になり、びっこを引いたような歩き方(跛行)になることも。日常動作全体に支障が出るため、生活の質が大きく低下します。早期の治療と正しいリハビリが重要な段階です。

3. 原因とリスク要因

3-1. 加齢や体重、遺伝的な影響

変形性股関節症の大きな原因の一つは「加齢」です。年齢とともに関節軟骨は自然と摩耗していきますが、過剰な負担が加わることで変性が早まりやすくなります。また、体重が重い人は股関節に常に大きな負荷がかかるため、発症リスクが高まります。加えて、家族に変形性股関節症の既往がある人は、骨格や関節の構造に遺伝的な要因を持っていることもあります。予防の第一歩は、自分のリスクを正しく知ることです。

3-2. 先天性股関節脱臼や生活習慣との関係

日本人女性に変形性股関節症が多い背景には、「先天性股関節脱臼」や「発育性股関節形成不全」など、出生時または乳児期の関節の異常が関与している場合があります。これらの既往歴があると、股関節の構造的な不安定さが生涯にわたって負担をかけ、後年に症状が現れることがあります。また、運動不足や長時間の座りっぱなしといった生活習慣も悪化因子となるため、日常的な動作や姿勢への意識も大切です。

4. 治療法とリハビリテーション

4-1. 保存療法(運動・薬・装具など)

変形性股関節症の初期〜中期では、「保存療法」が基本となります。これは手術を行わずに、薬物療法(鎮痛剤・湿布など)、運動療法(股関節のストレッチや筋力トレーニング)、装具療法(杖やサポーター)などで症状の緩和と進行予防を目指す方法です。運動療法は、股関節周囲の筋肉を強化し、関節への負担を減らすために特に効果的です。理学療法士の指導のもとで行うことで、安全かつ効率的に改善を目指せます。

4-2. 手術療法(人工股関節置換術など)の選択肢

保存療法で効果が得られない場合や、関節の変形が進行し日常生活に大きな支障が出る場合には、手術療法が検討されます。代表的なのは「人工骨頭置換術」で、損傷した関節を人工関節に置き換えることで、痛みの軽減と機能の回復を目指します。術後は数ヶ月のリハビリが必要ですが、多くの患者が歩行能力を取り戻し、生活の質が向上します。術後のメンテナンスや体重管理も再発防止に重要です。

大腿骨人工骨頭置換術についての記事はこちら

大腿骨人工関節手術の利点と注意点を解説!決断前に読むべき情報 | 荒川沖姿勢改善整体アース

5. 予防と日常生活の工夫

5-1. 股関節に優しい運動・ストレッチ

股関節症の予防には、関節の柔軟性を保ち、筋肉をバランスよく使う運動が効果的です。ウォーキングや水中ウォーキング、ヨガやストレッチなど、関節に過度な負荷をかけずに筋肉を動かせる運動が推奨されます。特に中臀筋や腸腰筋など、股関節周囲の筋肉を強化することで、関節の安定性が向上し、痛みの予防につながります。運動前後にはストレッチを行い、筋肉と関節の柔軟性を保つことも大切です。

5-2. 椅子の選び方や生活習慣の見直し

日常生活で股関節に負担をかけない工夫も、進行予防には重要です。たとえば、深く沈むソファよりも、立ち上がりやすい高さの椅子を使うことで、股関節への負担を軽減できます。また、床に座る生活よりも椅子中心の生活に切り替えるのも効果的です。さらに、体重管理やバランスのとれた食生活、長時間同じ姿勢を避けるなど、生活習慣の見直しが進行予防に直結します。日々の積み重ねが将来の健康を守ります。

【まとめ】

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで起こる進行性の関節疾患であり、特に中高年の女性に多く見られます。

初期症状としては「立ち上がり時の違和感」「歩行時の痛み」などがあり、進行すると日常生活に大きな支障が出ます。

原因には加齢・体重・遺伝・先天性異常などが関与しており、生活習慣の見直しが予防につながります。

治療は保存療法(運動・薬・装具)が基本であり、重症化した場合は人工股関節置換術などの手術が検討されます。

股関節に優しい運動や生活環境の工夫が、進行予防と再発防止に重要です。早期発見・対策がカギになります。

【ご来院を検討中の方へ】

- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!

- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)

- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利

当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース

【簡単2ステップ予約】

- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます

- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。

また、当院インスタグラムではストレッチ方法なども紹介しておりますので、そちらもご活用ください。

当院インスタグラム:Instagram